알츠하이머병이 깊어지는 과정의 감정과 감각 변화를 그림으로

미국 출신의 영국 화가 윌리엄 어터몰렌(William Utermohlen, 1933~2007)은 1995년 63세에 알츠하이머병 진단을 받고 2007년 런던에서 별세했다. 그가 치매 진단 후 남긴 마지막 작품들은 알츠하이머병을 앓는 환자의 내면을 전하는 소중한 자료로 전해진다. 그는 5년 동안 자기 얼굴을 거의 기억하지 못할 때까지 자화상을 그렸다.

그 그림들은 알츠하이머병이 사람의 뇌를 어떻게 잠식해 가는지를 시각적으로 밝혀 준 소중한 작품이다. 어터몰렌은 1996년까지만 해도 뚜렷한 개성의 화풍을 가진 뛰어난 예술가였다. 알츠하이머병이 진행되며 그림에서 색채가 사라지고 스케치 선이 뭉개졌다. 결국 2001년 이후 캔버스에 낙서만 남겼고 더는 종이 위에 선을 그을 수 없게 되면서 투병에 전념했다. 하지만 어터몰렌이 남긴 그림은 예술로서뿐만 아니라 의학, 심리학 분야에서 의미 있는 연구 자료로 평가받고 있다.

노스웨스턴 대학의 인지신경학 및 알츠하이머병 센터는 로욜라 대학교 미술관(2016년 2월~7월)에서 윌리엄 어터몰렌의 전시회 <William Utermohlen: A Persistence of Memory>를 열어 알츠하이머병을 대중에게 알렸다.

윌리엄 어터몰렌은 1933년 미국 필라델피아에서 태어났다. 그는 1951년부터 1957년까지 펜실베이니아 미술 아카데미에서 공부했고, 이어서 1958년까지 옥스퍼드의 러스킨 미술학교에서 유학해 1962년에 런던에 정착했다. 그곳에서 미술사학자 패트리샤 레드몬드(Patricia Redmond)를 만나 결혼했다.

1967년에 그는 첫 전시회를 런던 말보로갤러리(Marlborough Gallery)에서 열었다. 이때 수많은 초상화 작품을 선보였다. 1980년대 세인트존스우드(Saint John's Wood)에 있는 유대교 회당 ‘Liberal Jewish Synagogue’와 햄스테드의 ‘로열프리병원(Royal Free Hospital)’에 벽화를 그릴 만큼 인정받는 예술가였다.

윌리엄 어터몰렌은 1995년(63세)에 알츠하이머병 진단을 받았다. 그의 치매 증상은 1990년대 초반 작품 시리즈 중 ‘Conversation Pieces’부터 조금씩 드러나 있다. 아내 패트리샤 윌리엄과 함께한 삶을 회고하는 이 그림들에서 아파트의 따뜻함과 행복, 친구들과 함께 나누는 기쁨을 묘사했다. 곧 윌리엄을 덮친 치매 증상으로 공간, 사물, 사람에 대한 인식의 변화가 드러나기 시작했다.

프랑스 정신 분석가인 파트리스 폴리니(Patrice Polini) 박사는 Conversation Pieces 시리즈를 분석하며 공간적, 시간적 특성에 주목했다. 폴리니 박사는 어터몰렌은 자신의 공간과 시간의 인지기능 저하 증상에서 아내가 말하는 행복을 보존하려는 서사를 캔버스에 담으려고 했다고 분석했다. 동시에 작가는 목소리, 커피, 와인, 담배의 맛, 따뜻함과 차가움 등 강력하고 단순한 감각적 인상에 집중해 그것이 사라지기 전에 자신의 인식을 그림에 고정하려고 했다.

알츠하이머병 진단 전에 그는 신화, 전쟁, 자기 아내 등 다양한 주제로 그림을 그렸고, 고흐와 비견될 만큼 인상적인 색채를 사용했다. 발병 후 화풍이 거칠어졌고 자주 활용하던 색채의 느낌도 달라졌다. 그림의 주제도 아내, 친구, 즉각적인 환경, 자기 삶, 애착을 느끼는 물건, 책 등에 중점을 둔다. 공간 인식의 변화로 작품 속 묘사된 공간이 뒤죽박죽됐고 혼란스러운 배치를 보여주었다. 강렬한 빨간색과 녹색 문과 침대 등 불길하고 불안한 정서가 그림에 담겼다.

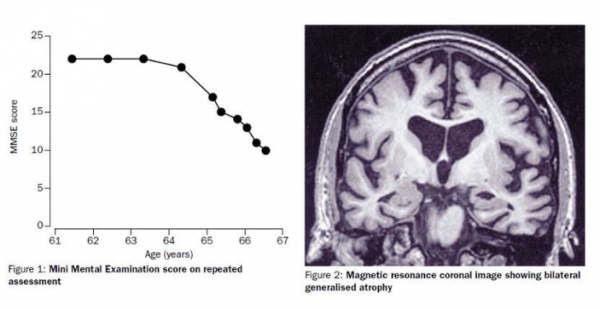

그의 인지기능을 보면 64세 이후 치매 증상이 급격히 악화하는 것을 볼 수 있고, 당시에 어터몰렌이 그린 작품은 사실적 표현이 일그러지면서 단순해지고 인물의 표정도 사라졌다. 어터몰렌이 피사체의 표정을 읽지 못한다는 증거다. 치매 환자가 표정을 느끼지 못한다면 어떻게 소통해야 할지 고민하게 해주는 실마리를 제공했다.

폴리니 박사는 어터몰렌의 모든 그림에서 아내의 존재를 심리적으로 중요하게 두고 있으며, 그녀는 윌리엄의 세계에서 가장 강력한 정서적 닻이라고 분석했다. 그의 후기 그림은 점차 의사소통 능력을 잃어가는 시기여서 아내에게 말을 걸기 위한 시도를 작품에 표현했다. 폴리니 박사는 어터몰렌이 그림의 인물들에서 자신을 배제하고, 자신을 보여줄 때는 별도의 세계, 즉 침대에서 잠을 자고 꿈을 꾸고 동물과 대화하는 방식으로 제시한다고 설명했다.

그가 마지막 자화상을 그린 1995~2000년 작품에서 그림 스타일이 극적으로 변한다. 점차 심해지는 자신의 치매에 맞서 예술적 의식을 지키기 위해 고군분투하는 과정 즉 공포, 슬픔, 분노, 체념 등이 표현돼 있다. 이 당시의 그의 그림에는 두려움과 슬픔으로 점철된 내면의 변화를 담으려는 노력이 담겨 있다.

치매 증상이 깊어져 더는 자화상을 그릴 수 없을 때까지 그는 많은 자화상을 남겼고, 자신이 감각하는 세계를 오롯이 그림에 표현했다. 특히 마지막 자화상은 독특한 예술적, 의학적, 심리적 기록으로 전해지고 있다.

윌리엄 어터몰렌은 치매라는 운명 앞에서 자신의 정신과 감각이 잠식되는 과정에 맞서 예술가로서 존재를 지키기 위해 치열하게 싸웠다. 자화상에 자신의 현실을 동화시켜 표현했고, 잃어가는 자아를 그림으로 애도했다. 마지막에는 두개골과 단순한 회색 얼굴만 남은 부서짐과 망각을 표현했다. 섬뜩할 수 있는 그림이지만 감동적이고 아름다운 작품으로 인정받고 있다. 모든 고통과 소멸에도 불구하고 살아남으려는 작가의 위대한 의지가 표현돼 있기 때문이다. 치매 증상이 깊어지는 과정의 환자는 무엇을 보고 무엇을 느끼는지 그 감정과 감각을 전달해 준 예술가다. 치매를 연구하는 과학자, 신경과 및 정신건강의학과에 소중한 연구 자료를 남겨 주었다.

생의 마지막까지 인간의 존엄성을 지키고 자신의 병마저 작품에 담으며 붓을 잡을 힘이 없을 때까지 그리고 싶은 바람은 모든 화가의 꿈일 것이다. 끝까지 자기 인생을 살아가고자 투지를 발휘한 것, 평생 해온 일로 세상과 소통하고자 한 윌리엄 어터몰렌의 예술혼은 우리 시대 치매 가족을 비롯해 모든 이에게 위로의 메시지를 전해 준다.