한국뇌연구원-존스홉킨스의대 연구팀 “속성 선택성에 ‘CP-AMPAR’ 영향”

“GRIA2 mRNA가 속성 선택성에 핵심 역할...AI 발전에도 도움 줄 것”

한국과 미국의 공동연구진이 시각, 방향 등 감각 정보에 영향을 미치는 신경세포 원리를 밝혀냈다.

한국뇌연구원은 김주현 정서·인지질환 연구그룹 선임연구원이 존스홉킨스의대 홍인기 박사, 리차드 후가니어(Richard Huganir) 교수 등 연구팀과 공동으로 이 같은 연구 결과를 최근 발표했다고 지난 3일 전했다.

연구팀에 따르면, 자폐증이나 조현병과 같은 정신질환에서 나타나는 감각 정보의 인지 왜곡은 ‘속성 선택성(feature selectivity)’의 문제로 이해할 수 있다. 속성 선택성은 뇌 신경세포나 신경망(neural network)이 특정 외부 자극에 선택적으로 반응하는 것을 뜻한다.

외부로부터 들어오는 감각 정보를 인식·처리하는 과정은 뇌 신경세포의 종류마다 다르다. 뇌 신경세포의 종류는 크게 글루타메이트(glutamate)를 분비하는 흥분성 뇌세포와 GABA를 분비하는 억제성 뇌세포로 나뉜다. 이들 뇌세포는 분비하는 신경전달물질뿐만 아니라 기능, 특성, 구조 등에서도 차이점을 보인다.

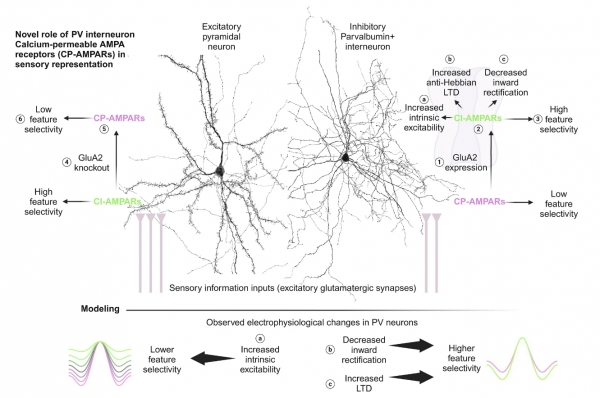

연구팀은 ‘특정 방향의 모서리(oriented edge)’에 선택적인 반응을 보이는 대뇌 시각피질의 흥분성 뇌세포에 주목했다. 흥분성 뇌세포는 높은 방향 선택성(orientation and direction selectivity)을 보이는 반면에, 대뇌 피질에 가장 많은 억제성 세포인 PV(parvalbumin-positive) 뇌세포는 현저하게 낮은 방향 선택성이 나타난다. 하지만 이에 대한 이유는 알려지지 않았다.

이번 연구를 통해 유전적 기법으로 PV 뇌세포에서 ‘칼슘 투과성 AMPA 수용체(Calcium-permeable α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid receptor, CP-AMPAR)’를 제거하자 흥분성 뇌세포처럼 방향 선택성이 높아지는 것을 확인했다. 반대로 흥분성 뇌세포에 CP-AMPAR의 발현량을 늘리니 억제성 뇌세포처럼 방향 선택성이 사라지는 것으로 나타났다.

해마(hippocampus)의 경우에도 흥분성 뇌세포와 PV 뇌세포가 위치 선택성(place selectivity)에 차이를 보인다. 흥분성 뇌세포의 경우는 특정한 위치에서만 반응이 증가하는데, PV 억제성 뇌세포는 이러한 위치 선택성이 보이지 않았다. 또 대뇌 시각피질 실험과 마찬가지로 해마의 PV 억제성 뇌세포에서 CP-AMPAR를 제거하자 흥분성 뇌세포처럼 위치 선택성이 높아졌다.

연구팀은 CP-AMPAR이 뇌 신경세포의 종류에 따라 서로 다른 방향-위치 선택성과 관련된 학습을 하는 데 중요한 역할을 한다는 사실을 발견했다. ‘단일세포 RNA 시퀀싱(scRNA-seq)’ 분석을 통해 쥐, 원숭이, 인간에서 공통으로 PV 억제성 뇌세포가 흥분성 뇌세포보다 CP-AMPAR이 많은 것을 확인한 것이다.

또 CP-AMPAR을 구성하는 요소 중 칼슘 투과성을 결정짓는 GRIA2 mRNA가 속성 선택성에 핵심적인 역할을 한다는 것을 알아냈다. 유전적 기법으로 억제성 뇌세포에서 GRIA2 발현을 통해 칼슘 투과성을 낮추니 흥분성 뇌세포처럼 방향 선택성이 높아졌고, 반대로 흥분성 뇌세포에서 GRIA2를 없애니 방향 선택성이 사라졌다.

특히 GRIA2 발현을 통해 CP-AMPAR을 줄인 억제성 뇌세포의 전기신호를 측정해 보니, 시냅스 가소성이 변화하고 세포 자체의 흥분성이 증가했다. 비슷한 방식으로 위치 정보를 담당하는 해마에서 억제성 뇌세포의 CP-AMPAR을 줄였더니 흥분성 뇌세포처럼 위치 선택성이 높아졌다.

연구팀은 이번 연구 성과에 대해 “개별 세포들이 속성 선택성을 조절하는 원리와 그에 핵심적인 분자를 밝혀냈다”며 “자폐증이나 조현병 등 질병에 대한 이해를 알고리즘 차원에서 확장했고 분자 타깃을 제시해 치유 및 개선하는 데 발판을 마련했다”고 평가했다.

김주현 선임연구원은 “이번 연구는 ‘방향’과 같은 시각 정보와 ‘위치’와 같은 공간 인식 정보를 흥분성 뇌세포와 억제성 뇌세포가 어떻게 서로 다르게 처리하는지 그 작용 원리를 밝혀낸 것”이라며 “우리 뇌가 방향-위치 선택성을 어떻게 조절하는지 규명함으로써 뇌의 감각 정보 처리 방식에 대한 이해는 물론, 새로운 AI 네트워크 구조와 학습 알고리즘 설계에도 도움이 될 것”이라고 강조했다.

이번 연구 결과는 지난 2일(현지 시간) 국제 학술지 ‘네이처(Nature)’ 온라인판에 실렸다.

Primary Source

Hong, I., Kim, J., Hainmueller, T. et al. Calcium-permeable AMPA receptors govern PV neuron feature selectivity. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08027-2