기존 생쥐 모델에 이어 인간 뇌 대상 연구에서도 확인

흔히 ‘알코올 중독’이라고 불리는 ‘알코올 사용 장애(Alcohol Use Disorder, AUD)’가 알츠하이머병 진행을 촉진한다는 기존 연구를 분자적 수준에서 뒷받침할 수 있는 결과가 나왔다.

미국 스크립스 연구소(The Scripps Research Institute) 소속 연구팀은 알츠하이머병 진행과 관련해 전사적 변화(transcriptional changes)를 조사하고, 이를 AUD와 비교해 두 질병의 공통적인 유전자 발현과 경로 조절 장애를 발견했다고 발표했다.

보통 장기간의 과음이나 알코올 의존은 알츠하이머병 발병이나 가파른 인지 기능 저하와 관련이 있는 것으로 알려졌다. 또 AUD와 조발성 치매 사이에 강력한 연관성이 있다는 연구도 있다.

최근 랜싯 치매 위원회(the Lancet Commission on dementia)가 발표한 보고서에서는 생애 전반에서 치매 위험을 줄이기 위한 정부의 조처로 “가격 통제를 통해 높은 알코올 소비를 줄이고, 과음 기준과 위험에 대한 인식을 높여야 한다”고 제안했다.

하지만 연구팀에 따르면 과음이 알츠하이머병의 진행에 미치는 역할에 대한 분자적 메커니즘은 아직 명확하게 밝혀지지 않았다.

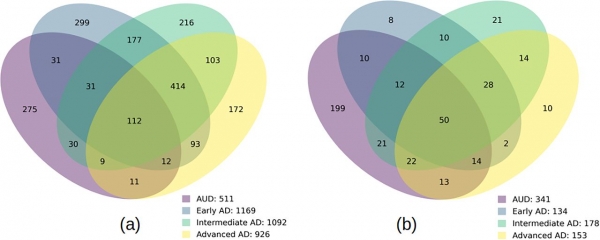

연구팀은 ‘시애틀 알츠하이머병 세포 아틀라스(SEA-AD)’ 컨소시엄에서 알츠하이머병을 임상적으로 세 단계(초·중·후기)로 정의한 기준을 바탕으로, 이에 대한 ‘단핵 RNA 시퀀싱(single-nucleus RNA sequencing)’ 데이터를 분석한 뒤 AUD 환자와 같은 기준의 데이터를 비교해 단일 세포 유형별 유전자 발현 패턴과 상호 작용을 관찰했다.

그 결과 초기 알츠하이머병 단계에서 자가포식 관련 유전자(autophagy-related genes) 파괴가 나타났고, 후기 단계에서는 글루타메이트(glutamate)를 분비하는 흥분성 세포의 신경염증 바이오마커, 스트레스 관련 신경펩타이드 발현 증가와 더불어 시냅스 신호 조절 장애, 신경 퇴화 전사(transcription) 증거, 신경세포 및 아교세포의 사멸 관련 경로를 확인했다.

또 AUD 유전자 데이터 세트를 사용해 마찬가지의 세포 유형군에서 유의하게 겹치는 공통적인 유전자 발현 및 경로를 찾아냈다.

이를 통해 앞선 생쥐 모델 연구에서 세포 사멸, 자가포식, 혈관 세포, 신경염증 및 인산화 등 조절 장애를 일으키는 알츠하이머병의 분자 메커니즘에 AUD가 영향을 끼쳐 질병 진행을 가속할 수 있다는 결과를 인간의 뇌에서도 증명했다.

연구팀은 “인간 데이터 세트에서 단일 세포 해상도로 알츠하이머병과 AUD 모두 전사체 변화를 조사한 유일한 연구”라고 설명했다.

또한 “이번 연구는 알츠하이머병의 복잡한 분자적 환경이 AUD와 교차하는 지점을 이해하는 데 중요한 시사점을 제시한다”며 “알츠하이머병 발병이나 중증도를 가속할 수 있는 잠재적 위험 요인으로 AUD를 고려하는 것이 중요하다”고 강조했다.

다만 AUD 데이터 세트의 표본 크기가 작은 점은 연구의 한계라고 지적했다.

이번 연구 결과는 국제 학술지 ‘이뉴로(eNeuro)’ 10월 호에 실렸다.

Primary Source

Arpita Joshi, Federico Manuel Giorgi, Pietro Paolo Sanna, Transcriptional Patterns in Stages of Alzheimer's Disease Are Cell-Type–Specific and Partially Converge with the Effects of Alcohol Use Disorder in Humans. eNeuro 19 September 2024, 11 (10) ENEURO.0118-24.2024; DOI: 10.1523/ENEURO.0118-24.2024

- 랜싯 위원회 “치매 위험 요인에 ‘시력 손상’, ‘LDL 콜레스테롤 수치’ 추가”

- 60세 이상 비알코올 지방간 있으면 치매 발생 확률 1.5배 높다

- 초로기치매 10만명 ... 음주 후 ‘필름 끊김 현상’ 반복되면 의심

- "과도한 음주 치매 위험 높인다, 치매위험 요인 '재확인'

- 알코올 사용장애, 알츠하이머 치매 발생에 직격탄

- 음주 중단, 초기 알츠하이머형치매 치료 전략 활용 가능

- 조기 발병 치매, 알고 보니 집 보일러에서 새어 나온 일산화탄소 때문

- 일주일 맥주 8캔 이상 마시면 치매 위험 2배↑

- 부산대, 알츠하이머병 핵심 ‘Aβ 응집 억제’ 구조 규명…치료 가능성 제시