美·스페인 공동연구, 30~97세 2,603명 뇌 MRI 데이터 분석

노화에 따라 전두·측두엽 확장, 후두·두정엽 압축 패턴 발견

구조적 이동이 내후각피질 압박...인지 장애에 영향 줄 수도

뇌 노화가 형태 변화나 영역 간 공간 배치로 특정 부위의 병리적 취약성을 높일 수 있다는 연구 결과가 발표됐다. 나이가 들면서 뇌 구조가 체계적으로 변하는데, 이러한 변화 패턴이 인지 장애 발생에 영향을 줄 수 있다는 주장이다.

인간의 뇌는 생애 전반에 걸쳐 뚜렷한 구조적 변화를 겪는다. 기존 연구에 따르면, 뇌 용적은 발달기 성장과 성인기 안정화를 거쳐, 노년에 들어서면서 감소하는 ‘역(逆) U자형 궤적’을 보인다. 청년기와 성인 초기 단계까지는 비교적 일정하게 유지되지만, 노년기에는 신경 퇴행으로 위축이 두드러진다.

50세 이전에는 해부학적 변화가 눈에 띄게 드러나지 않지만, 중년을 넘어서면 구조적 변형이 가속화된다. 또한 회백질과 백질이 모두 전반적인 감소세를 보이며, 특히 전두·두정·측두엽 등 특정 영역에서 심한 위축이 나타난다.

美·스페인 공동연구, 30~97세 2,603명 뇌 MRI 데이터 분석

미국 캘리포니아대 어바인캠퍼스(UC Irvine)와 스페인 라 라구나대(La Laguna) 공동연구팀은 미국과 영국에 거주하는 30~97세 2,603명의 뇌 MRI 자료를 활용해 연구를 진행했다. 이번 연구는 대뇌 피질 표면의 400개 지점을 기준으로 전후·상하 방향의 전역적 거리와 좌우 반구 39개 피질 및 피하 구조 간 거리를 산출하고, 이를 통해 기하학적 변화를 수치화했다.

지금까지 선행 연구들이 주로 뇌 부피 축소나 피질 두께 감소에 초점을 맞췄다면, 이 연구는 뇌 전체의 공간적 기하 구조와 좌우 반구 간 대응 영역의 거리 변화를 정량적으로 분석했다는 점에서 차별화된다.

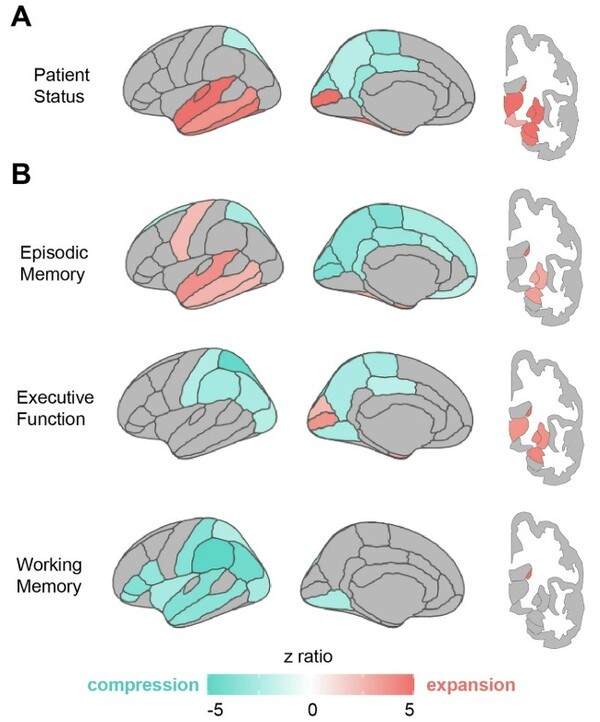

연구 결과 해마, 편도체, 시상 등 기억과 감정 조절에 관여하는 영역에서 좌우 거리가 크게 벌어지는 현상이 관찰됐다. 인지 기능과의 연관성 분석에서는 일화 기억력과 집행 기능 저하가 전두·측두엽 확장과 후두·두정엽 압축 패턴과 밀접하게 연결된 것으로 확인됐다.

반면 작업 기억은 전역적 차이를 보이지 않았으나, 측두·두정·전두엽 등 특정 영역에서 국소적 변화와 관련된 것으로 나타났다. 이 패턴은 독립된 데이터 세트에서도 동일하게 재현됐으며, 지능 점수와도 유의한 상관성을 보였다.

특히 고령자일수록 전두·측두 영역은 바깥으로 벌어지고, 상부 두정엽과 후두엽 영역은 안쪽으로 좁아지는 비대칭적 변형이 뚜렷하게 관찰됐다. 이 같은 현상은 임상적으로 인지 저하가 있는 고령층에서 더 두드러졌다.

노화에 따라 전두·측두엽 확장, 후두·두정엽 압축 패턴 발견

연구팀은 이러한 변형이 내측 측두엽 부위에 있는 ‘내후각피질(Entorhinal cortex)’을 점차 두개골 바닥 쪽으로 밀어내는 기계적 압박을 가할 수 있다는 데 주목했다.

기억 형성과 회상에 핵심적 역할을 담당하는 내후각피질은 알츠하이머병에서 가장 먼저 손상 징후가 나타나는 부위다. 알츠하이머병 환자의 뇌에서는 타우(Tau) 단백질이 이곳에 처음 침착되기 시작해 점차 해마와 대뇌피질로 확산되는 것으로 알려져 있다.

연구팀은 뇌 노화에 따른 구조적 이동으로 기계적 힘과 중력이 내후각피질을 지속적으로 압박하면서 조직의 취약성을 심화하는 요인이 될 수 있다고 지적했다.

공동 연구자인 마이클 야사(Michael Yassa) UC Irvine 교수는 “내후각피질이 알츠하이머병 병리가 시작되는 부위라는 점을 설명하는 데 이번 결과가 도움이 될 것”이라며 “노화로 뇌가 조금씩 이동하면서 취약한 부위가 단단한 두개골 경계에 눌리면, 손상이 일어나기 가장 위험한 조건이 만들어질 수 있다”고 강조했다.

구조적 이동이 내후각피질 압박...인지 장애에 영향 줄 수도

연구팀은 “노화와 함께 나타나는 뇌의 기하학적 확장과 압축 불균형은 뇌 네트워크 간 효율적 소통을 방해해 인지 저하로 이어질 수 있는 구조적 토대를 제공한다”고 설명했다.

뇌 구조 변화를 임상 진단에 활용할 가능성도 제시했다. 현재 널리 쓰이는 MRI만으로도 충분히 측정 가능한 지표여서 향후 치매 조기 진단이나 예후 평가 도구로 발전할 수 있다는 전망이다.

다만 두개골 모양이나 개인별 뇌 주름 차이 등 잠재적 교란 요인을 완전히 배제하기 어렵고, 인지 저하군을 단일 집단으로 분류한 점은 한계가 있다.

이번 연구 결과는 지난달 29일(현지 시간) 국제 학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications)’에 실렸다.

Source

Escalante, Y.Y., Adams, J.N., Yassa, M.A. et al. Age-related constraints on the spatial geometry of the brain. Nat Commun 16, 8613 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-63628-3