ASPAC 2024서 ‘노인 입원환자의 섬망 예방 - 노인의학자의 관점’ 발표

노인 환자 개개인 특성에 맞춰 다각적으로 접근해야...심층적·체계적 관리 필요

치매 노인 환자에서 흔히 나타나거나 치매를 유발하기도 하는 섬망(delirium)의 예방과 치료, 관리에 대해 노인의학적 관점에서의 통합적 접근 전략이 제시됐다.

지난달 29일 서울 서초구 양재동 더케이호텔에서 열린 ‘2024 아시아태평양 노인정신의학 학술대회(ASPAC 2024)’에서는 ‘섬망 탐구: 위험 요인, 하위 유형 및 임상 중재에 대한 이해(Exploring delirium: Better understanding risk factors, subtypes, and clinical interventions)’라는 주제로 심포지엄이 진행됐다.

섬망은 주의력이나 인지 기능의 갑작스러운 악화로 환각, 망상 등이 나타나는 증상이다. 이는 치매를 비롯해 약물이나 입원, 수술, 억제대 사용, 감염 등 다양한 요인에 따라 발생할 수 있다. 증상이 심하면 환자뿐 아니라 가족이나 간병인에게도 심리적인 고통을 준다.

해외 주요국들의 치료 가이드라인은 치료에 비약물적 중재를 우선적으로 시행하도록 권장한다. 하지만 증상이 심각하거나 비약물적 중재가 효과가 없을 경우, 할로페리돌(Haloperidol)과 같은 항정신병 약물을 최소 용량으로 단기간 동안만 사용하도록 권고하고 있다.

이날 연단에 선 정희원 서울아산병원 노년내과 교수는 ‘노인 입원환자의 섬망 예방 - 노인의학자의 관점(Prevention of delirium for older inpatients – A geriatrian’s view)’이라는 주제의 발표를 맡았다.

노인병 전문의인 정 교수는 노인의 섬망에 대해 젊은 환자와 달리 단일 원인에 대한 접근법이 아니라 ‘노인병증후군(geriatric syndrome)’의 다각적 측면에서 치료, 예방과 관리에 포괄적인 방식으로 접근해야 한다고 강조했다. 다약제 복용을 하고 있다면 불필요한 약을 줄이고, 미음이라도 먹을 수 있도록 돕는 등 전반적으로 노인의학적인 요인들을 종합적으로 관리해 주기만 해도 환자가 저절로 좋아질 수 있다는 것.

노인병증후군은 섬망이나 낙상, 요실금 등 노인 환자에게서 자주 나타나는 복합적인 건강 문제를 말한다. 최근에는 노인병증후군으로 노쇠(frailty), 근감소증(sarcopenia), 다약제 복용(polypharmacy) 등이 주목받고 있다.

특히 우리 몸은 나이가 들수록 신체 활동이나 인지 등 여러 기능들이 점차 약해지면서 자연스럽게 노쇠 증상을 겪는다. 그런데 가장 취약한 신체 기능에서 문제가 발생하면, 노인 환자의 전반적인 기능이 쇠약해지면서 전체 시스템의 붕괴로 이어질 수 있다고 정 교수는 경고했다. 이는 복잡하게 연결된 안전 그물망에서 한두 줄이 끊어지면 전체 구조가 아슬아슬한 상태에 놓이는 것과 같다는 것이다.

성인 환자의 경우 교과서적인 증상에 맞춰 ‘오컴의 면도날(Occum's Razor)’과 같이 전통적인 약물 치료 방식의 단면적 접근이 유효할 수 있지만, 노인 환자의 경우 전형적이지 않은 증상이 나타나 이 같은 접근법을 적용하기 어렵다.

따라서 환자의 일상생활 활동이나 신체 기능, 영양 상태, 인지, 약물 등 개개인 특성을 고려해 섬망을 유발하는 원인을 찾고, 이에 대해 종합적이고 다각적으로 접근하는 게 효과적일 수 있다는 주장이다. 노쇠한 환자는 그렇지 않은 환자보다 인지 예비력이 떨어져 있어 약물이나 수면 부족, 통증, 감염, 탈수 등에 더 취약해 섬망 증상을 보이기 쉽다.

또 정 교수는 노인 환자의 섬망에 대해 ’임상 노쇠 척도(Clinical Frailty Scale, CFS)‘을 활용해 섬망 위험을 평가했다.

캐나다 달하우지 대학(Dalhousie University)에서 개발한 CFS는 고령자의 전반적인 건강 상태와 일상생활 수행 능력에 따라 노쇠 정도를 판단하는 임상 평가 도구다. 1점(Very Fit)부터 9점(Terminally Ill)까지 점수가 매겨지는데, 정 교수에 따르면 5점(Living with Mild Frailty) 이상에서는 섬망 발생 위험이 급격히 증가한다.

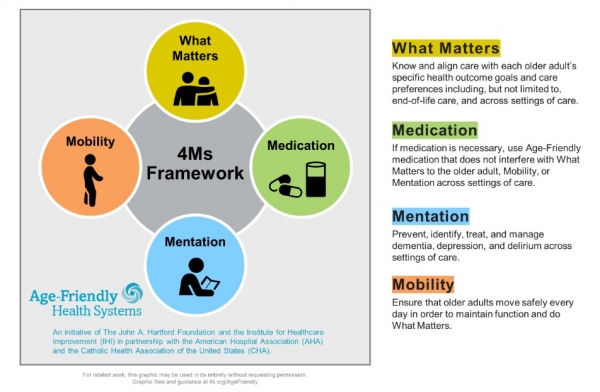

정 교수는 고위험군의 노인 환자를 관리하는 방식으로 ‘노인 친화적 의료 시스템(Age-Friendly Health System)’의 4가지 기준인 4Ms(What Matters, Medication, Mentation, Mobility) 프레임워크를 설명했다.

즉, 노인의 구체적인 건강 결과 목표와 선호하는 치료 방향을 파악해 맞춤 치료를 제공하는 것이 중요하고(What Matters), 필요할 경우에만 노인 친화적인 약물을 사용하되 다른 기준에 방해가 되지 않아야 한다(Medication). 치료 환경 전반에서 치매나 우울증, 섬망을 예방·식별·치료·관리하며(Mentation), 노인이 기능을 유지하고 ‘중요한 것’을 수행하도록 매일 안전하게 움직일 수 있게 보장해야 한다(Mobility).

그는 “내과나 외과 의사들에게 처방 오더 안에 있는 것들 또는 단순한 수액들 하나하나가 결국 환자에게 섬망을 만드는 원인이라고 항상 강조한다”며 “이런 것들을 빠르게 테이퍼링해야 한다”고 말했다. 또 “기본적으로 환자에게 달려있는 걸 뜯어내고 불필요한 약들을 제거하며 잘 먹이고 잘 수 있게 해주면 좋아질 수 있다”며 “이것이 환자 중심의 중재가 들어갈 수 있는 하나의 문”이라고 강조했다.

그러면서 4Ms 프레임워크를 적용한 서울아산병원의 ‘ACE IDT(Acute Care for Elderly Interdisciplinary Team)’을 소개했다. 사회복지사(What Matters), 약사(Medication), 재활치료사(Mobility), 병동 간호사(Mentation)로 구성된 이 팀은 CSF 5점 이상의 노인 환자에게 각 전문가의 심층적이고 체계적인 관리가 이뤄지는 다학제 통합 시스템으로 운영된다.

정 교수는 “상급종합병원에서 지금까지는 환자가 운이 좋아야 섬망이나 노인병증후군에 대해 제대로 볼 줄 아는 의사를 만나 조기 테이퍼링을 받거나 미리 퇴원 계획도 세우고 재활을 받을 수 있었는데 앞으로는 그런 시스템이 아닐 것”이라며 “병원 시스템이 환자를 효과적으로 관리해 주고 외과나 내과 의사는 본인이 가장 잘할 수 있는 치료를 하는 ‘양동 작전’식 방향으로 운영될 것”이라고 전망했다.

- [ASPAC 2024] ASPAC 2024 개막, ‘3D 증후군의 더 나은 치료법' 조명

- [ASPAC 2024] ‘치매·우울증·섬망, 더 나은 치료법’...대한노인정신의학회, ASPAC 2024 개최

- 다제약물 관리 인식변화 절실, "요양원 다제약물 관리 필요"

- 복합만성질환 시대, 질환별 대응의 종말? 다제약물 관리론 대두

- 수술 후 ‘섬망’ …치매 발생 위험 매우 높아 ‘주의 필요’

- 휴머니튜드, “신체적 구속 등 강제적 케어 지양부터 시작”

- [ASPAC 2024] 치매 환자의 섬망, 지나치면 안 되는 위험 신호

- 낙상사고 위험을 줄이는 9가지 방법

- 잠을 못 자면 알츠하이머치매 위험 커져

- 간단한 혈액검사로 수술 후 섬망 위험 예측한다