中 연구팀, 1990~2021년 분석...대사질환·코로나19·고령화가 위험 요인

2050년, 신규 발병 4배 증가 전망...성별·지역별 맞춤형 정책 필요

최근 30년간 전 세계적으로 알츠하이머병 및 기타 치매(ADOD)에 따른 사망자 수가 약 3배 증가한 것으로 나타났다. 이러한 현상의 주요 원인으로는 당뇨와 비만, 코로나19 팬데믹 등이 꼽혔다.

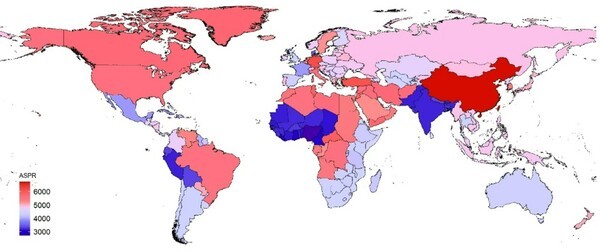

중국 광저우의대 연구팀은 세계질병부담연구(Global Burden of Diseases Study, GBD) 2021’ 데이터를 기반으로 1990년부터 2021년까지 204개국 60세 이상 ADOD 환자의 연령 표준화된 사망률(ASDR)·발병률(ASIR)·유병률(ASPR)과 장애보정생존년수(DALYs)를 분석했다.

특히 코로나19 팬데믹이 이 같은 지표에 미친 영향에 대해서도 함께 평가했다.

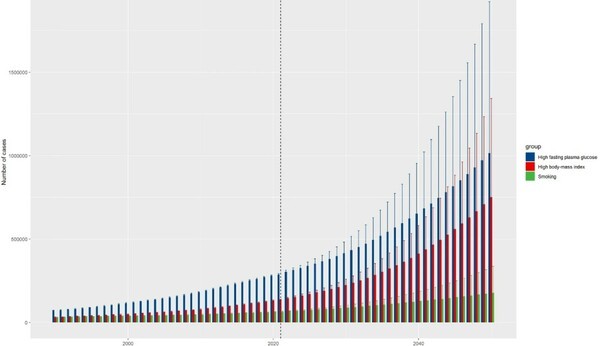

치매 위험 부담 예측에는 베이지안 연령-기간-코호트(BAPC) 모델이, 치매 위험 요인 평가에서는 인구기여위험도(PAF) 분석이 사용했다. 주요 위험 요인으로는 공복혈당(FPG), 체질량지수(BMI), 흡연 등이 포함됐다.

분석 결과, 2021년 기준 60세 이상 인구 중 ADOD 관련 사망자는 약 192만 명으로, 1990년의 약 65만 명에 비해 세 배 가까이 증가한 수치를 기록했다. 같은 해 치매 유병자 수는 1990년 대비 2.7배 증가한 약 5,256만 명으로 조사됐다.

이 기간 사망률은 큰 변화가 없이 유지됐고, 발생률과 유병률도 대부분 지역에서 정체 상태를 보였다. 단, 동아시아와 중부 사하라 이남 아프리카에서는 예외적으로 증가세가 관찰됐다.

성별로는 여성의 치매 위험 부담이 남성보다 약 1.5배 높은 것으로 분석됐다. 이는 여성의 긴 평균 기대수명과 함께 생물학적·사회적 요인이 복합적으로 작용한 결과로 해석됐다.

소득, 교육 수준 등 사회-인구통계학적 지수(socio-demographic index, SDI)에 따른 국가 간 치매 위험 부담 격차도 뚜렷하게 나타났다.

고소득국가(High SDI)에서는 비만과 당뇨가 주요 치매 위험 요인으로 꼽혔다. 당뇨는 주요 고소득국가를 비롯해 동유럽과 중앙아시아, 중동 및 북아프리카 등에서도 주요 위험 요인으로 보고됐다.

반면, 흡연은 대부분 지역에서 치매에 대한 기여도가 비만이나 당뇨보다 낮은 수준을 보였다. 특히 서유럽과 북미 일부 국가 등 고소득국가에서는 흡연에 따른 위험 부담이 상대적으로 더 낮았다. 저소득국가(Low SDI)에서도 흡연 관련 위험 부담이 감소하는 경향을 보였다.

코로나19 팬데믹 기간에는 중소득국가(Middle SDI)에서 치매 사망률이 예상보다 크게 높아진 반면, 고소득국가는 오히려 하락한 것으로 확인됐다. 이는 국가 간 방역 대응력과 보건 시스템의 차이를 반영한 것으로 풀이된다.

한편, 연구팀은 2021년 약 900만 건이던 치매 발병 건수가 2050년에는 약 4배 수준인 3,000만 건 이상이 될 것으로 예측했다. 치매 관련 연간 사망자 수도 같은 기간 약 200만 명에서 660만 명으로 3배 이상 늘어날 것이라는 전망을 제시했다. 이와 함께 주로 여성 노인층에 치매 위험 부담이 집중될 것으로 분석했다.

연구팀은 “고소득국가에서는 대사질환 예방 프로그램 도입, 정기 인지 평가, 치매 외래 진료 체계 개선 필요하며, 저소득국가에서는 진단 역량 강화, 치매 검진의 1차 의료 통합, 지역사회 기반 지원 확대가 시급하다”고 강조했다.

또한 “여성을 위한 맞춤형 중재를 통해 성별 불평등을 해소하고, 코로나19의 장기적인 인지 영향에 대비해 의료 시스템을 보강하는 것이 중요하다”고 덧붙였다.

이번 연구 결과는 지난 19일(현지 시간) 정신의학 분야 국제 학술지 ‘BMC Psychiatry’에 발표됐다.

Source

Yu, DT., Li, RX., Sun, JR. et al. Global mortality, prevalence and disability-adjusted life years of Alzheimer’s disease and other dementias in adults aged 60 years or older, and the impact of the COVID-19 pandemic: a comprehensive analysis for the global burden of disease 2021. BMC Psychiatry 25, 503 (2025). https://doi.org/10.1186/s12888-025-06661-2