행복 호르몬 세로토닌(Serotonin)의 발견에서 우울증 치료제까지

크리스마스를 지나 새해를 맞이하는 시기에 생각나는 영화가 여러 편 있다. 2001년 개봉한 미국 영화 <세렌디피티(Serendipity)>도 그중 하나다. 두 남녀가 일어날 것 같지 않은 우연을 통해 운명적인 재회를 한다는 내용으로 크리스마스 시즌을 배경으로 한 뉴욕의 아름다운 모습을 볼 수 있는 로맨틱 코미디 영화다.

이 영화 제목을 통해 처음 알게 된 ‘세렌디피티’라는 단어는 1754년 영국 작가 호레이스 월폴(Horace Walpole, 1717~1797)이 만들어 낸 것이다. 이 작가는 페르시아 동화 《세렌디프의 세 왕자(The Three Princes of Serendip)》에서 주인공들이 지혜와 통찰력을 발휘해 여러 문제를 해결하고, 예상치 못한 귀중한 발견을 하며 여행을 이어간다는 내용에 영감을 받아 “우연히도 어떤 것을 발견하거나 이해하는 능력”이란 의미로 처음 사용했다.

오늘날에는 단순한 우연이 아니라, 예상치 못한 순간에 가치 있는 것을 발견하는 통찰력이나 준비된 상태를 강조하는 의미로 널리 사용되고 있고, 과학적 발견, 예술적 영감, 개인적 경험 등 여러 분야에서 자주 언급된다.

요즘 일반인들에게 행복 호르몬으로 널리 알려진 세로토닌(Serotonin)은 인체의 다양한 기능을 조절하는 중요한 신경전달물질이다. 신경과학이라는 분야를 탄생시켰다고 해도 과언이 아닌 이 세로토닌의 발견과 생리적 효과의 규명 과정이 바로 의학계에서의 대표적인 세렌디피티라고 할 수 있다.

세로토닌 이야기는 1930년대 초반 이탈리에서부터 시작된다. 이 당시 이탈리아 파비아 대학 비교 해부학 및 생리학 연구소의 비토리오 에르스파머(Vittorio Erspamer, 1909~1999) 박사는 토끼, 연체동물, 문어, 개구리와 같은 다양한 종의 피부와 장관에서 발견되는 아민(-amine)계 물질이 평활근을 수축시키는 특성에 관심을 가졌다. 1937년 에르스파머 교수는 위장관 내벽의 내분비 세포인 장크롬친화성세포에서 추출한 물질이 평활근을 수축시킨다는 것을 발견하고 이 물질을 ‘장(腸)’을 의미하는 엔테로(entero-)를 붙여 ‘엔테라민(Enteramine)’이라고 명명했다. 지금은 세로토닌이 뇌나 척수 중추신경계에서 작용하는 신경전달물질로 더 유명하지만, 그 발견은 소화기관부터였다!

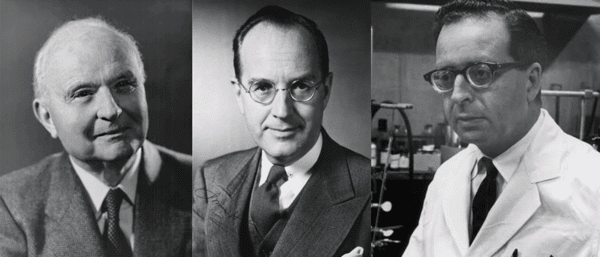

동시대인 1948년 지구 반대편 미국의 클리블랜드 클리닉의 어바인 페이지(Irvine Page, 1901~1991) 박사는 고혈압 및 혈관수축에 대해 실험하던 중 자꾸 혈액이 응고되는 문제에 봉착했다. 그 원인을 찾고자 모리스 라포트(Maurice Rapport, 1919~2011)라는 유기화학자를 고용했는데 그는 클리블랜드 클리닉에서 뛰어난 의사이자 생화학자로 일하고 있던 아르다 알덴 그린(Arda Alden Green, 1899~1958) 박사의 도움을 받아 그 원인 물질을 혈액으로부터 분리해 낼 수 있었다.

라포트 박사는 실험에 필요한 혈청을 확보하기 위해 매일 아침 클리블랜드 도축장으로 가서 15리터짜리 양동이 8개 분량의 혈액을 얻어와서 혈액이 응고된 후 나오는 혈청을 모았다. 그는 실험에 충분한 5리터의 혈청을 모으기 위해 무려 60번 이상 도축장을 방문했다고 하는데, 결국 이 혈청으로부터 혈소판에서 분비되어 혈관수축을 돕고 출혈을 감소시키는 물질을 발견했다. 이들은 이 물질을 ‘혈청’을 의미하는 serum과 ‘긴장’이나 ‘수축’을 의미하는 토닌(-tonin)을 붙여 ‘혈관수축제’라는 뜻의 ‘세로토닌’이라고 명명했다.

라포트 박사는 연구를 지속해 1949년 5월 세로토닌의 구조가 5-하이드록시트립타민(5-Hydroxytryptamine)이라는 것을 최종 규명했고, 이는 본격적으로 세로토닌을 연구하는 길을 열었다. 이 아민 계열은 신경전달물질로 작용하는 것이 많은데, 세로토닌 외에도 노르에피네프린, 에피네프린, 도파민 등이 그 예다. 요즘 도파민 같은 경우는 쾌락 호르몬으로 알려지면서 ‘도파민 중독’, ‘도파민 과다’, ‘도파민 디톡스’ 같은 용어들이 유행하고 있다. 그러나 우리 신체의 복잡하고 신비한 작용기전에서 이런 물질들의 역할을 세로토닌은 행복 호르몬이고 도파민은 쾌락 호르몬이라는 식으로 단순하게 말하는 것은 매우 위험한 일이다.

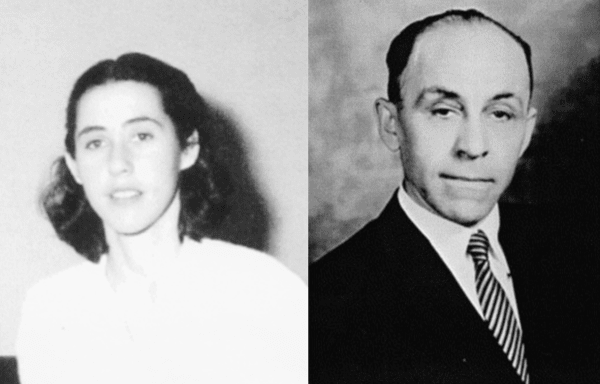

1937년 이탈리아에서 장크롬친화성세포로부터 분리된 엔테라민과 1948년 미국에서 혈청으로부터 분리된 세로토닌은 각각 연구되다가 1952년에 이르러서야 동일한 물질임이 밝혀졌다. 그러나 여전히 그 생리적 기능은 명확하지 않았는데 이 세로토닌이 뇌에서 발견되는 신경전달물질임을 최초로 밝힌 것이 미국 생화학자 베티 맥 트와로그(Betty Mack Twarog, 1927~2013) 박사다.

트와로그 박사는 하버드에서 박사 과정을 밟던 당시 논란이 많던 신경전달물질 이론을 연구했다. 홍합 근육을 수축시키는 신경전달물질이 아세틸콜린임을 확인했으나 이완시키는 신경전달물질은 확인하지 못했는데, 세로토닌에 대한 논문들을 접하고는 이 물질이 찾고 있던 미지의 신경전달물질일 가능성이 있다고 생각했다. 그녀가 합성된 세로토닌을 받아서 실험을 한 결과 미지의 신경전달물질이 실제로 세로토닌임을 확인하고 이를 1952년 논문으로 제출했지만 황당하게도 저널의 편집자가 심사를 하지 않고 묵히는 바람에 2년이 흐른 뒤 출간됐다.

1952년 가족 문제로 켄트주립대학교(Kent State University) 인근으로 이사한 트와로그 박사는 척추동물에서도 신경전달물질이 역할을 할 것이라는 확신을 가지고 근처에 있던 클리블랜드 클리닉의 페이지 박사에게 연구 지원을 요청했다. 페이지 박사는 세로토닌이 뇌에서 발견되지 않을 것으로 믿는다고 말하면서도 그녀의 요청에 바로 실험실과 기술자를 제공했다.

트와로그 박사는 토끼의 뇌 조직 추출물이 조개의 심장을 수축시킨다는 것을 확인해 세로토닌이 척추동물 뇌에 존재한다는 것을 증명했으며, 소의 뇌에서 실제 세로토닌을 분리해 냈다. 세로토닌 연구를 신경과학 분야로 확장시킨 이 기념비적 연구는 1953년 6월에 접수, 10월에 논문으로 출간될 만큼 주목받았고, 세로토닌이 신경전달물질로 인정받는 길을 열었을 뿐 아니라 고혈압과는 관련성이 없다는 것을 확인하는 데도 기여했다. 이에 따라 페이지 박사는 세로토닌을 고혈압치료제로 사용할 수 없다는 것에 실망했다고 한다.

세로토닌이 신경전달물질이라는 것을 넘어 정신과적 질환에서 역할을 할 것이라는 개념은 딜워스 웨인 울리(Dilworth Wayne Woolley, 1914~1966) 교수라는 천재에 의해 밝혀졌다. 그는 아주 특출난 능력을 가진 학생으로 13세에 고등학교를 졸업하고 25세에 박사 학위를 취득해 1939년 록펠러 대학교에 교수로 합류했을 정도다. 불행히도 그는 1형 소아 당뇨병을 앓고 있어서 세계 최초로 인슐린 투여를 받은 대상자였음에도 불구하고 교수가 될 즈음에는 완전히 실명한 상태였다. 그러나 울리 교수는 다른 감각을 통해 정보를 최대한 흡수하고, 타인의 설명을 경청하며 자신의 시각적 이미지를 만들어 내는 재능을 가지고 있었다, 또한 과학적 진보는 서로 분리되어 보이는 다양한 사실들의 통합적 의미를 발견함으로써 이루어질 수 있다고 믿었다.

이런 신념에 기반해 울리 교수는 1938년 알버트 호프만(Albert Hoffman, 1906~2008)의 강력한 환각제 LSD(Lysergic acid diethylamide)의 발견과 1953년 트와로그 박사의 세로토닌이 뇌에 존재한다는 연구에 자신의 대사길항제(antimetabolites) 가설을 접목해 실험함으로써, 세로토닌이 정신질환에 관여할 수 있다는 가설을 제안했다.

그런데 왜 이 물질은 첫 이름인 엔테라민이 아니라 세로토닌으로 알려졌을까? 가장 가능성 있는 설명은 이 물질을 처음으로 합성하고 연구용으로 제공한 미국 제약회사 업존 제약(Upjohn Pharmaceutical)이 ‘세로토닌’이라는 이름을 선택했기 때문이다. 사실 맨 처음 장(腸)에서 발견됐고, 소화관을 수축시키거나 분비를 조절하는 기능도 가지고 있다는 측면에서 소화기 내과의사인 나도 그렇거니와 처음 이 물질을 발견한 에르스파머 교수는 몹시 아쉬웠을 것이다.

정신질환의 치료 역사에서 세렌디피티는 세로토닌의 발견뿐만 아니라 우울증 치료제 개발에도 작용했다. 엔테라민과 세로토닌이 동일한 물질이란 것이 확인된 1952년, 뉴욕 스태튼아일랜드의 시뷰병원(Seaview Hospital)에서 현재의 글로벌 제약사 로슈(Roche)의 전신인 호프만-라로셰사(Hoffmann-La Roche Ltd)가 새로운 항결핵 약물로 이소니아지드의 변형 물질인 아이프로니아지드(Iproniazid)를 연구했다.

그러다 결핵 환자에게 사용된 아이프로니아지드의 ‘부작용’으로 강렬한 행복감(Euphoria), 정신 자극(Psychostimulation), 식욕 증가 그리고 수면 개선 등이 보고되면서 비공식적으로 우울증 환자에게 처방하기 시작했다. 나중에 이 약물이 신경전달물질을 분해하는 모노아민 산화효소(Monoamine oxidase)를 강력하게 억제한다는 것이 밝혀졌다. 아이프로니아지드에 의해 신경에서 모노아민 산화효소가 억제되고 세로토닌, 노르에피네프린, 도파민의 농도가 증가되면서 우울증상이 개선되는 것이다. 이에 따라 이 약물은 1958년 미국 식품의약국(FDA)으로부터 최초의 항우울제로 승인받았다.

행복 호르몬 세로토닌이 발견되어 우울증 치료제 작용기전의 근간으로 자리 잡는 과정에서 있었던 행운, 즉 세렌디피티를 설명하고자 수십 년 전 이야기들을 꺼내보았다. 그러나 이 모든 이야기를 접하다 보면 과연 이러한 성과를 단순한 우연 때문이라고 할 수 있을까, 하는 의문이 든다. 분명히 이 위대한 발견은 연구에 참여한 각각의 독창적이고 천재적인 연구자들 덕분이었는데, 이 칼럼에 등장한 주인공들은 뛰어난 능력을 가진 ‘기초’ 의생명과학자들이다.

여기에 세로토닌이 뇌에서 발견되지 않을 것이라 믿었지만, 트와로그 박사가 요청한 연구를 기꺼이 지원한 페이지 박사의 열린 자세나 시력을 잃었음에도 각각의 다양한 사실을 모아 새로운 가설을 제시한 울리 교수의 통찰, 그리고 부작용을 그냥 넘기지 않고 새로운 치료에 적용한 로슈 연구자의 창의적인 응용력이 더해지면서 오늘날 우리 손에 정신과 질환의 병리기전과 치료법이라는 결과물이 쥐어진 것이다.

최근 뉴스에 의대 증원의 영향으로 의대 정시 지원자가 6년 만에 최다를 기록하며 처음으로 1만 건을 넘어섰다는 소식이 전해졌다. 반면, 최상위권 대학의 자연계 지원자 수는 줄어들었으며, 서울대의 경우 자연계 지원이 19% 감소했다고 한다. 지난 1년간 이어온 의대 증원의 부작용은 이제 되돌릴 수 없는 수준에 이르렀다. 행복 호르몬으로 이야기를 시작했지만, 불행한 뉴스로 마무리할 수밖에 없는 게 안타깝다. 그러나 돌이킬 수 없다고 해서 주저앉아 있을 수는 없다. 어렵더라도 의료계를 포함한 모든 분야에서 세렌디프의 세 왕자처럼 지혜와 통찰력을 발휘해 당면한 문제를 해결하고, 예상치 못한 순간에 가치 있는 것을 발견할 수 있는 준비된 자세가 필요한 새해다.

참고문헌

1. P M Whitaker-Azmitia. The Discovery of Serotonin and its Role in Neuroscience. Neuropsychopharmacology. 1999 Aug;21(2 Suppl):2S-8S.

2. Hillhouse TM, et al. A brief history of the development of antidepressant drugs: from monoamines to glutamate. Exp Clin Psychopharmacol. 2015.

김용성

소화기내과 전문의

원광의대 소화기질환연구소 겸임교수

좋은숨김휘정내과 부원장

Journal of Neurogastroenterology and Motility 부편집장

대한상부위장관헬리코박터학회지 부편집장

대한위대장내시경학회 학술이사

- [김용성 칼럼] 프로바이오틱스 효과의 균주 특이성을 기억하라

- [김용성 칼럼] 정신증상에 대한 장내미생물 치료, 어디까지 권유할 것인가?

- [김용성 칼럼] 고대의 히포크라테스 시절부터 현재의 사이코바이오틱스까지

- [김용성 칼럼] 장 건강이 스트레스와 우울에서 벗어나게 한다

- [김용성 칼럼] 똥으로 뇌질환 치료하기

- [김용성 칼럼] 장내미생물이 뇌에게 말하는 방식

- [김용성 칼럼] 뇌는 어떻게 장내미생물에 영향을 미치는가

- [김용성 칼럼] 장내미생물의 문제가 뇌 건강의 문제

- 디멘시아북스, ‘제8회 디멘시아 문학상 수상 작품집’ 출간 기념 북토크 개최

- 수면제 장기간 복용하면 치매 걸릴까?

- [김용성 칼럼] 행복 호르몬 세로토닌(Serotonin)이 위장관에 더 많다고?