핀란드 FINGER 이어 미국 POINTER...다영역 생활습관 중재 효과 입증

구조적 중재군이 자기주도보다 인지기능 향상 폭 커...지역사회 적용 가능

무중재 대조군 없고 선택 편향 가능성도...자기주도군 대비 비용 효과 낮아

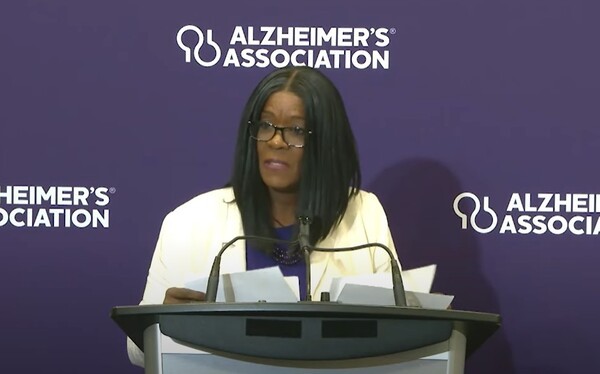

“저는 미국 포인터 연구에 참여하는 동안 작지만 일관된 변화와 서로를 격려하는 공동체에서 희망을 찾을 수 있다는 점을 배웠습니다.”

고령자들이 운동이나 식단 조절, 활발한 사회 활동 등 생활습관을 바꾸는 것만으로 임상적 의미가 있는 수준의 인지기능 개선 효과를 얻을 수 있을까? 다영역 생활습관 중재 프로그램 도입이 치매 예방·관리 정책의 효과적인 전략이 될 수 있을까?

시카고 출신의 흑인 여성 필리스 존스(Phyllis Jones)는 두 남매의 어머니이자 두 명의 손녀를 둔 할머니다. 컴퓨터 프로그래머로 일하던 존스는 28년간 다녔던 직장에서 해고당한 뒤 연이은 난관에 부딪혔다. 8년 반 동안 치매를 앓던 어머니는 코로나 팬데믹 시기에 세상을 떠났고, 새 직장의 혹독한 근무 환경으로 극심한 스트레스에 시달리면서 공황장애까지 겪었다.

그녀는 이러한 악조건 속에서 인지 저하 예방을 위한 생활습관 중재 임상시험인 미국 포인터 연구(U.S. Study to Protect Brain Health Through Lifestyle Intervention to Reduce Risk, U.S. POINTER)에 지원했다. 이 연구는 미국 내 5개의 임상 기관에서 인지 저하 고위험군인 고령자(60~79세) 2,111명을 대상으로 2년간 진행된 대규모 프로젝트였다.

참가자들은 무작위로 구조적(Structured·STR) 중재군과 자기 주도(Self-guided·SG) 중재군으로 분류됐다. STR군은 안내자(Navigator)의 지도하에 정기적인 팀 모임(총 38회)을 비롯해 맞춤형 건강 코칭, 목표 설정과 계획 수립, 실천 점검 등 체계적인 프로그램에 참여했다. 반면에 SG군은 8차례의 교육만 참여하면서 스스로 생활습관을 개선하도록 했다. 두 집단은 ▲운동 ▲식단 ▲인지·사회활동 ▲심혈관 건강관리를 공통 목표로 삼았다. 존스는 STR군에 포함됐다.

특히 연구팀은 기존 임상시험에서 배제되기 쉬운 인구 집단의 참여를 적극 유도해 참가자의 30% 이상을 소외 계층(Underserved Population)으로 구성했다. 전체 모집 인원 중 약 22%(468명)가 지역사회 기반의 직접 접근(Grassroots Outreach)을 통해 선발했고, 나머지 78%(1,639명)는 대규모 우편 발송(Mass mailing) 방식으로 모집해 다양한 인종과 교육 수준을 반영했다.

연구 결과, ‘인지 복합 점수(global cognitive composite z-score)’ 평가에서 두 집단 모두 인지기능이 전반적으로 향상된 가운데 STR군의 개선 폭이 더 컸다.(0.029 SD, 95% CI, 0.008-0.050, P=0.008) 특히 STR군은 동일 연령대 대비 평균 1~2세 더 젊은 수준의 인지기능을 유지한 것으로 분석됐다. 이 효과는 나이나 성별, ApoE ε4 유전자 보유 여부 등과 무관하게 일관성을 보였다.

존스는 지난 28일(현지 시간) ‘2025 알츠하이머협회 국제 콘퍼런스(AAIC 2025)’에서 진행된 기자 회견을 통해 “이 과정에 완전히 몰입하면서 새로운 삶의 기회를 되찾았다”며 “대사 질환과 같은 건강 문제를 관리하고, 치매 가족력이 세대 간 반복되는 것을 막을 힘을 얻었다”고 소감을 밝혔다.

그러면서 “이번 여정이 저를 변화시켰고, 이제 시작일 뿐”이라며 “치매가 흑인 커뮤니티에서 백인들보다 두 배나 높은 비율로 발생하는 걸 알게 됐다. 이제 이 이야기는 더 이상 제 개인적 이야기가 될 수 없다”고 덧붙였다.

SG군에 참여한 피터 헤이스버스 판 바이크(Peter Gijsbers van Wijk)도 이번 기자 회견에 참석했다. 그의 어머니는 돌아가시기 전 초기 치매를 앓았고, 두 명의 친척이 심각한 정신적 문제를 겪는 등 가족력이 있었다. 그는 이번 연구에서 자기 주도적인 프로그램에 따라 운동과 식단, 사회활동 등 자신이 바꾸고 싶은 생활습관을 스스로 결정하고 실행했다.

판 바이크는 “더 많은 지원과 회의, 안내자의 직접적인 체크가 있었다면 좋았을 것”이라며 “혼자서 모든 것을 주도하는 게 어렵기 때문”이라고 아쉬움을 감추지 않았다. 이어 “지금은 매일 5마일씩 산책을 하고, 여름에는 차를 세우고 걸어다닌다”며 “지역사회 자원봉사도 계속 이어갈 계획”이라고 말했다.

연구팀은 이번 발표를 통해 ▲더 많이 움직이고 오래 앉지 않기 ▲식단에 다양한 색깔의 채소와 과일 포함하기 ▲새로운 것 배우기 ▲사람들과 연결되기 ▲자신의 건강 수치를 파악하고 관리하기 등 뇌 건강을 위한 5가지 실천 원칙도 제시했다.

이날 연구 수석 책임자인 로라 베이커(Laura D. Baker) 웨이크포레스트의대(Wake Forest University School of Medicine) 교수는 “구조화된 중재가 새로운 습관의 형성과 유지에 중요한 역할을 했다”며 “참가자들이 실제로 생활습관을 바꾸도록 이끄는 지속적인 동기 부여와 공동체 기반의 실행이 핵심”이라고 분석했다.

아울러 “이번 연구는 실험실 수준의 성공에 그치지 않고, 지역사회에서 적용 가능한 실천형 중재 모델을 입증했다는 데 의의가 있다”며 “미국 전역으로 확대할 수 있는 건강관리 전략이자 치매 예방 수단으로 주목받을 것”이라고 강조했다.

공동 연구 책임자인 레이철 위트머(Rachel Whitmer) 캘리포니아대 데이비스(UC Davis Alzheimer’s Disease Research Center) 박사도 연구“이번 연구는 미국 전체 고령층을 반영한 고위험군의 임상시험 구성이라는 점에서 의미가 매우 크다”며 “참가자의 30% 이상이 소수 인종, 낮은 교육 수준 등 다양한 배경의 인구로 구성됐다”고 설명했다.

포인터 연구는 2012년부터 2년간 진행된 ‘FINGER(Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability)’의 연장선에서 기획됐다. FINGER는 핀란드 고령층(60~77세) 1,260명을 대상으로 다영역 생활습관 중재와 인지 저하 예방의 연관성을 세계 최초로 입증한 대규모 무작위 대조 임상시험이다.

FINGER 연구에서도 중재군은 전체 인지기능과 세부 영역 모두에서 유의한 개선이 확인됐고, 포인터 연구와 마찬가지로 탈락률은 11%에 불과했다. 기대 효과 역시 포인터 연구 수준인 연간 평균 0.030 표준편차(SD)만큼 향상됐다.

생활습관 중재 연구의 이론적 근거는 랜싯 치매 위원회(the Lancet Commission on dementia)의 지난해 보고서에서도 확인된다. 위원회는 기존 12가지 치매 위험 요인에 ‘시력 손상’과 ‘고지혈증’을 추가해 총 14가지 위험 요인을 제시했다. 모든 위험 요인을 제거할 경우 치매 발병의 45%를 예방할 수 있다는 전망이다.

하지만 학계에서는 신중한 접근을 요구하는 목소리도 나온다. 영국 UCL(University College London) 신경과 교수인 조나단 쇼트(Jonathan M. Schott) 박사는 미국의사협회지(JAMA)’ 사설을 통해 긍정적 측면을 언급하는 동시에 한계점도 지적했다.

그는 자가 주도형의 경우 “임상·공중보건 관점에서 비교적 사소한 생활습관 변화만으로 고령층의 인지 건강을 증진할 수 있다는 점은 비용 효율적인 전략”이라고 평가했다.

하지만 “생활습관 개선 활동에 참여하지 않은 대조군이 없고, 통계적으로 유의하나 인지기능 향상의 점수 차가 크지 않아 임상적 의미가 불확실하다”고 짚었다. 또한 “참가자들의 자발적인 지원을 받아 선택 편향의 가능성이 존재하고, 중재가 근본적으로 병변에 미치는 영향이 명확하지 않다”고 언급했다.

이와 함께 인력 확보, 인프라 구축 등 구조화된 중재에 투입되는 비용 자체가 높은 반면, 저비용인 자가 주도형과의 효과 차이가 크지 않다는 점도 한계로 제시됐다.

Source

AAIC 2025 미국 포인터 연구 결과 기자회견 https://www.youtube.com/watch?v=V8I2b1OCYCM

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2837047

- [AAIC 2025] 인지 저하 막는 ‘생활습관 개선’...“구조화된 프로그램이 효과 더 커”

- “치매 45% 예방 가능하다는데...다영역 복합중재로 생활습관 바꿔야”

- 中 연구팀 “중국 치매 정책, 25년간 ‘치료’서 ‘예방’ 중심으로 전환”

- “치매 45% 예방 가능하다” 랜싯 보고서...방법론·선정기준 논쟁 일어

- 랜싯 위원회 “치매 위험 요인에 ‘시력 손상’, ‘LDL 콜레스테롤 수치’ 추가”

- AI가 판독하는 치매… 메이요클리닉 ‘StateViewer’, PET 영상 기반 9종 감별 진단

- 4년 추적 고령자 연구, “악기 연주로 70대 뇌 노화 멈췄다”

- 심장을 지켜야 뇌를 지킨다, AHA ‘Life’s Essential 8’의 치매 예방 습관

- 어린 시절 외로움, 노년 치매 위험까지 높인다

- 라면, 탄산음료, 과자가 즐거움?… 뇌 건강에는 위험 신호

- 혈압 조절, 치매 예방의 열쇠이자 환자 관리의 균형점

- 한국인 경도인지장애, 알츠하이머병 진행의 가장 강력한 요인은 ‘당뇨병’

- “치즈 먹으면 치매에 좋다”?…일본 코호트 연구, 효과는 유의하지만 ‘미미’

- "노년기, ‘희망’ 잃지 않아야 뇌도 건강...운동하면 효과 더 커"