2023년 英 1만 500명 설문...“재가 임종 희망 56%”

야간·주말에 지원 부재 ‘막막’...“24시간 상담체계 필요”

사전 돌봄 계획도 미비...응급실 환자 중 5% 미만 작성

최근 국내에서 ‘좋은 죽음’의 선택지로 재가 임종이 주목받고 있지만, 실제로는 제도적·사회적 장벽이 높아 실현하기 쉽지 않다.

이러한 현실은 공공의료 체계가 비교적 잘 갖춰졌다고 평가받는 영국에서도 크게 다르지 않다. 많은 영국 시민이 병원이 아닌 집에서 가족과 함께 생을 마무리하길 원하지만, 의료 중심적 돌봄 구조와 지역사회 기반 서비스 부족, 심리적 지원 부재 등 복합적 문제에 가로막혀 있다.

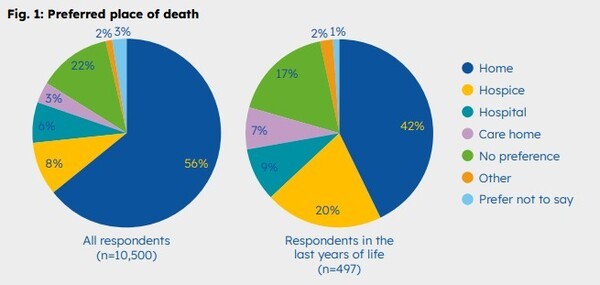

말기 환자 돌봄 자선단체인 마리 퀴리(Marie Curie)가 2023년 영국 성인 1만 500명을 대상으로 한 ‘죽음과 임종, 애도에 대한 대중 인식 조사(Public attitudes to death, dying and bereavement in the UK re-visited: 2023 survey)’에 따르면, 응답자의 56%가 재가 임종을 희망했다. 이는 호스피스(8%)나 병원(6%)을 크게 웃도는 수치다. 말기 환자 중에서도 42%가 집에서 임종을 맞고 싶다고 답했다.

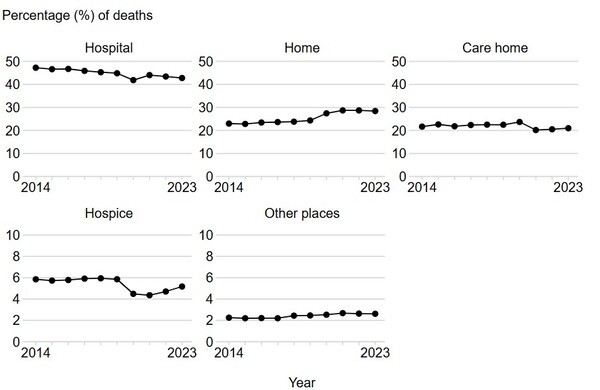

하지만 영국 정부가 올해 1월 발표한 자료에 따르면, 임종을 맞은 이들 중 28.4%만이 집에서 마지막 순간을 보낼 수 있었다. 임종 장소로는 병원이 42.8%로 가장 높았고, 요양원(21.0%)과 호스피스(5.2%)가 뒤를 따랐다.

문제는 이 같은 바람을 현실로 옮기기 어렵다는 점이다. 가장 큰 걸림돌은 야간과 주말 시간대의 지원 공백이다.

조사에 따르면, 영국 4개 지역 중 1곳은 정규 근무 외 시간에 완화의료 전화 상담체계를 운영하지 않고 있었다. 환자와 가족 입장에서는 언제든 지원이 필요할 수 있지만, 정작 심야나 주말에는 도움을 요청할 곳이 없어 막막할 수밖에 없다.

증상 조절을 위한 약물을 구하는 것도 어려웠다. 지역사회 내 처방 권한이 있는 전문인력이 부족하고, 동네 약국들도 완화의료용 약품을 충분히 비축하지 않는 것으로 조사됐다. 이러한 이유로 필요한 지원을 받지 못한 환자들이 응급실을 찾게 된다는 것이다.

특히 임종 전 마지막 3개월 동안 응급실 방문이 급증하는 경향은 취약 지역과 야간 시간대에 더 두드러졌다. 환자와 가족은 고통스럽고, 의료체계에는 비용 부담을 안기는 이중고다.

사전 돌봄 계획(Advance Care Planning, ACP) 수립에 대한 문제도 심각한 수준을 보였다.

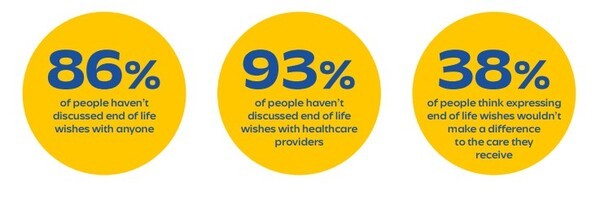

응답자의 86%는 자신의 임종과 관련한 의사나 희망을 누구와도 공식적으로 상의한 적이 없다고 밝혔다. 의료진과 논의한 경우는 고작 7%에 그쳤다. 가족과 대화한 비율도 14%에 불과했다.

말기 환자 중에서도 31%만 임종과 관련한 바람을 주변에 알렸고, 29%는 이를 공식 문서로 남겼다. 나머지는 아무런 준비 없이 마지막 순간을 맞고 있다는 의미다.

또한 ‘나의 바람이 돌봄에 반영되지 않을 것’이라며 불신을 드러낸 응답자는 38%에 달했다. 27%는 ‘미래 돌봄 계획에 대한 정보를 얻는 곳을 모른다’고 답했다. 응급실을 찾는 환자 중 사전 돌봄 계획을 작성한 경우는 5% 미만에 그쳤다.

의료진도 관련 교육·훈련 부족, 시간 제약 등을 이유로 환자와 임종 계획에 대해 충분한 대화를 나누지 못하는 것으로 나타났다.

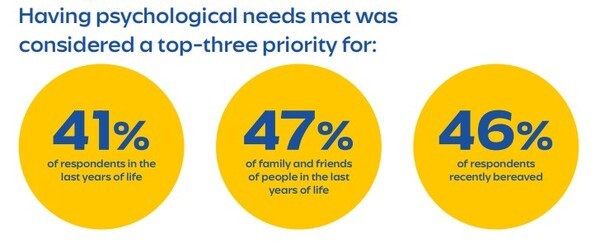

정신적·심리적 지원에 대한 갈증도 확인됐다. 전문가들은 환자의 신체적 증상을 다루는 것뿐만 아니라, 죽음을 앞둔 이들과 그 가족이 겪는 두려움과 불안, 슬픔, 죄책감까지 포괄적으로 돌봐야 한다고 조언한다.

말기 환자의 41%가 정신건강 돌봄을 우선순위로 꼽았다. 환자의 가족과 친구 중 47%, 최근 사별을 겪은 이들 가운데 46%가 심리적 지원이 절실하다고 호소했다.

하지만 영국 내 호스피스 시설 중 임상심리학자를 보유한 곳은 19%, 상담심리사를 두고 있는 시설도 9%밖에 되지 않았다. 호스피스 종사자의 16%만 환자의 심리적 욕구가 충분히 충족되고 있다고 평가했다. 이들 중 다수는 심리적 돌봄에 대해 적절한 훈련을 받지 못했다고 털어놨다.

응답자의 29%가 생애 말기에 가장 중요한 요소로 '안전감'을 꼽은 것도 주목할 부분이다. 아울러 '응급상황을 포함해 필요할 때마다 치료받을 수 있는 접근성'이 두 번째 중요한 요소로 조사됐다.

반면, 현실에서는 의료기관이나 의료진 간 소통과 협력이 원활하지 않고, 다학제 진료체계에서도 치료 연속성이 단절되는 경우가 적지 않다.

영국은 이를 해결하기 위해 전자 의무기록 공유, 지역 기반 자원 확충, 의료진 소통 교육 등을 포함한 ‘통합 돌봄 시스템(Integrated Care Systems)’ 구축을 추진 중이다.

한편, 애도의 과정에서도 제도적 공백이 드러났다.

영국 사별위원회(UK Commission on Bereavement)에 따르면, 사별 지원이 필요했던 이들 중 33%는 이용 가능한 서비스를 찾지 못했고, 37%는 접근 방법 자체를 몰랐다. 40% 이상이 아무런 지원도 받지 못한 채 슬픔을 홀로 감내한 셈이다.

또 사별 가족의 61%는 고인과 관련한 실무·행정적 업무 처리에 어려움을 겪었고, 20%는 어디에서 도움을 받아야 하는지조차 몰랐다고 토로했다.

마리 퀴리는 조사 결과를 토대로 영국 전역에서 24시간 완화의료 접근이 가능하도록 단일 창구를 구축해야 한다고 정부에 권고했다.

이와 맞물려 최근 영국 노섬브리아대학 연구팀이 발표한 재가 돌봄에서의 ‘신속 대응 서비스(Rapid Response Services, RRS)’ 연구도 이러한 대안을 뒷받침한다. 이번 연구 결과는 지난 14일 국제 학술지 'BMC Palliative Care'에 온라인으로 실렸다.

이 연구에서는 돌봄의 연속성과 신속성, 야간 접근 가능성, 비(非)암 환자 포함 여부가 재가 완화의료 서비스의 성패를 좌우하는 핵심 요인이라고 강조했다.

연구팀은 주간(오전 7시 ~ 오후 7시)에 운영되는 병원 연계형 시스템 모델과 지역사회 중심의 24시간 대응 서비스 모델을 비교 분석했다. 그 결과, 24시간 대응이 가능한 시스템일수록 환자와 보호자의 불안감이 줄고, 돌봄 연속성과 죽음에 대한 수용도가 모두 높았다.

특히 야간 위기 시 전문인력이 즉시 대응할 수 있는 체계를 갖춘 경우, 불필요한 응급실 방문이 절반 이상 줄어든 것으로 보고됐다.

Source

McEwan, K., Atkinson, J., Clarke, A. et al. ‘People ring because they’re frightened’: findings from a realist evaluation on the impact of timely responsive care at home at the end of life. BMC Palliat Care 24, 199 (2025). https://doi.org/10.1186/s12904-025-01826-y

Marie Curie, ‘Public attitudes to death, dying and bereavement in the UK re-visited: 2023 survey’ (2024)