소병훈 의원 외 10명, 연명의료결정법 개정안 발의

치매·신부전·심부전 확대...윤리적 갈등, 재정 부담 우려도

국회가 암 등 일부 질환에 한정됐던 호스피스·완화의료 대상을 치매까지 확대하는 방향으로 법안 개정을 추진하고 있다.

국회 보건복지위원회 소속 소병훈 의원(더불어민주당)은 지난 5일 호스피스·완화의료 대상을 치매, 신부전증, 심부전증으로 확대하는 내용의 ‘호스피스·완화의료 및 임종과정에 있는 환자의 연명의료결정에 관한 법률’(연명의료결정법) 개정안을 대표 발의했다.

현행법은 5가지 질환(▲암 ▲후천성면역결핍증 ▲만성폐쇄성호흡기질환 ▲만성간경화 ▲만성호흡부전)만 호스피스·완화의료 적용 대상으로 규정하고 있다. 특히, 입원형 호스피스의 경우 말기 암 환자만 이용할 수 있다.

하지만 미국, 영국, 대만 등 주요 해외 국가에서는 치매나 파킨슨병 등 비(非)암성 질환으로 호스피스·완화의료 대상을 넓히는 추세다. 세계보건기구(World Health Organization·WHO) 역시 국내에서 적용되는 질환 외 알츠하이머병 등 총 13개 질환을 권고 기준에 포함하고 있다.

전 세계적으로 ‘치매와 함께 잘 살아가기(live well with dementia)’와 더불어 ‘치매 환자의 웰다잉(dying well with dementia)에 대한 사회적 논의가 확산되면서, 치매 환자를 대상으로 한 호스피스·완화의료 제도화에 대한 정책적 관심도 높아지고 있다.

호스피스(hospice)는 1960년대 영국에서 임종 환자의 신체적 고통을 줄이고 심리적·영적 안정을 지원하기 위해 처음 도입됐다. 이후 미국 등 해외에서는 생애 말기 돌봄(the end of life)의 서비스 중 하나로 자리 잡았다.

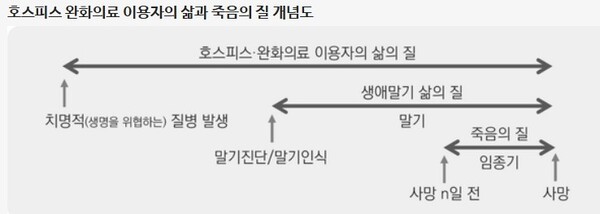

호스피스의 개념을 확장한 완화의료(Palliative Care)는 말기 환자와 그 가족들의 삶의 질이 높아질 수 있도록 통증을 비롯해 신체적·심리사회적·영적 문제를 총체적으로 다룬다. 영국 왕립의사회(Royal College of Physicians)는 1987년 의학의 하위 전문 분야로 완화의료를 처음 인정했다. WHO는 1990년 기존 의료 시스템에 완화의료를 통합하는 공중보건 의료체계(PHS)를 구축했다.

국내에서는 2016년 제정된 연명의료결정법이 2017년부터 시행되면서 제도로 정착했다. 호스피스 유형별로는 ▲입원형 ▲가정형 ▲자문형으로 나뉜다.

‘2024 국가 호스피스·완화의료 연례보고서’에 따르면, 지난해 말 기준 전국 호스피스 전문기관은 총 200곳으로 ▲입원형 101곳(병상 1,751개) ▲가정형 39곳 ▲자문형 42곳 ▲소아청소년완화의료 12곳 ▲요양병원(시범사업) 6곳이다.

신규 이용 환자는 단일 기준으로 총 1만 6,736명이며, 이 가운데 입원형이 1만 4,609명으로 가장 많았다. 이어 자문형은 3,914명, 가정형이 617명이었다.

적용 기준 분명해야...윤리적 갈등, 재정 부담 우려도

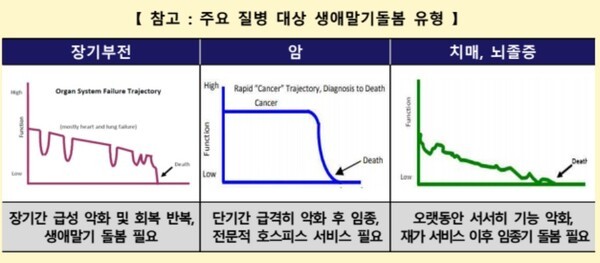

다만 일각에서는 제도 도입을 둘러싼 우려도 제기된다. 치매는 암과 달리 경과 예측이 어렵고, 개인차가 큰 데다 장기적인 특성을 보여 호스피스 적용 시점이 모호하다는 지적이 나온다.

또한 중증 단계에서는 환자의 의사결정 능력이 상실돼 본인의 자기결정권이 약화되고, 가족이나 의료진의 해석이 개입되면서 ‘좋은 죽음’에 대한 윤리적 갈등이 불거질 수 있다. 사회적 합의나 적용 기준이 불분명한 상태에서 제도를 도입하면 임상 현장에서 혼란이 발생할 수 있다.

고령화로 향후 치매 환자 급증을 고려하면 호스피스 적용 시 국가 재정 부담이 상당할 것이란 문제 제기도 있다. 국내 65세 이상 치매 환자는 내년 100만 명을 넘어 2050년에는 226만 명 규모로 늘어날 전망이다.

소병훈 의원은 “치매와 신부전증, 심부전증 환자와 가족 모두가 존엄한 마무리를 준비할 수 있도록 제도적 기반을 마련하는 것이 입법 취지”라며 “이번 개정안을 통해 환자의 고통을 줄이고 가족의 돌봄 부담도 완화하는 사회적 안전망이 마련되기를 기대한다”고 밝혔다.