발병률, 10만 명당 2.28명 추정...PSP·ALS보다 높아

행동변이형, 정신질환과 증상 유사...오진 많고 진단 지연

전 세계적으로 인구 10만 명당 9명꼴로 ‘전두측두엽치매(Frontotemporal Dementia·FTD)’를 앓고 있다는 연구 결과가 발표됐다. 연간 신규 발병 인구는 10만 명당 2명 수준으로 조사됐다.

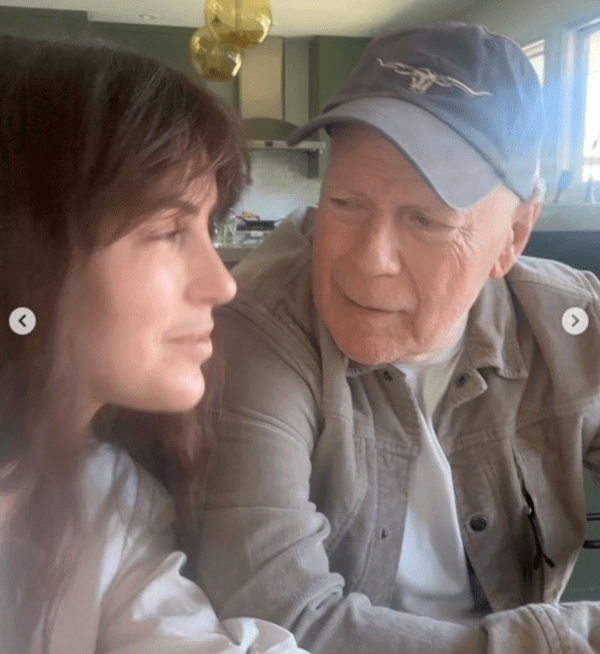

최근 할리우드 배우 브루스 윌리스가 전두측두엽치매로 투병 중이라는 사실이 공개되면서 대중적 관심이 커지고 있다. 윌리스는 60대 중반 실어증으로 연기 은퇴를 선언한 후 1년 만에 전두측두엽치매 진단을 받은 것으로 알려졌다.

전두측두엽치매는 전두엽과 측두엽 앞부분의 신경퇴행성 변화인 ‘전두측두엽변성(Frontotemporal Lobar Degeneration·FTLD)’이 원인으로, 타우(Tau)나 TDP-43 단백질 등의 비정상적 축적이 핵심 병인으로 지목된다.

특히, 초기 단계에서는 기억력 감소보다 주로 성격 변화나 충동 조절 장애 등 행동 증상과 함께 실어증 같은 언어 기능 이상을 동반하는 게 특징이다. 65세 이전에 나타나는 조발성 치매의 대표적 유형으로도 꼽힌다.

이탈리아, 스위스 등 유럽 다국적 연구팀은 메타분석을 통해 전두측두엽치매의 글로벌 발병률과 유병률을 종합적으로 추정하는 조사를 진행했다. 이번 조사는 미국, 유럽, 일본, 호주 등 12개 국가에서 수행된 연구 논문 32편을 선별·종합해 1990부터 2024년까지의 데이터를 분석 대상으로 삼았다.

그 결과, 전두측두엽치매의 연평균 발병률은 인구 10만 명당 2.28명으로 추정됐다. 이는 진행성핵상마비(PSP)나 근위축성 측삭경화증(ALS)보다 높은 수치로, 알파-시누클레인(α-synuclein) 단백질의 비정상적 축적으로 발생하는 루이소체치매(dementia with Lewy bodies·DLB)와 유사한 빈도로 확인됐다.

세부 유형별로 살펴보면 행동변이형 전두측두엽치매의 발병률은 10만 명당 1.20명, 유병률이 9.74명으로 가장 높았다. 원발진행성 실어증(Primary Progressive Aphasias·PPA)의 경우 발병률 0.52명, 유병률 3.67명으로 나타났다. 전두측두엽치매와 근위축성측삭경화증 동반 유형의 발병률은 0.14명으로 조사됐다. 65세 미만 연령층에서는 발생률 1.84명, 유병률 7.47명으로 높은 수치를 기록했다.

연구팀은 “행동변이형 전두측두엽치매 환자의 경우 우울증, 양극성 장애 등 정신질환과 초기 증상이 겹치는 경우가 많아 오진이 빈번하다”며 “진단까지도 평균 5~6년이 걸린다”고 지적했다.

또한 “전두측두엽치매가 조발성 치매의 주요 원인이긴 하나, 이번 연구에 따르면 연령 증가에 따라 발병률도 함께 상승하고 특히 70대에 정점에 달했다”며 “따라서 젊은 층뿐만 아니라 고령층에서도 이 질환의 가능성을 염두에 둘 필요가 있다”고 강조했다.

다만, 연구 지역이 유럽, 미국, 일본 등 일부 국가에 국한됐고, 아형이 명확하게 구분되지 않은 점과 환경·유전적 변수의 영향을 충분히 반영하지 않은 점은 한계로 지적됐다.

이번 연구 결과는 지난 8일(현지 시간) 국제학술지 ‘JAMA Neurology’에 온라인으로 실렸다.

Source

Urso D, Giannoni-Luza S, Brayne C, Ray N, Logroscino G. Incidence and Prevalence of Frontotemporal Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Neurol. Published online September 08, 2025. doi:10.1001/jamaneurol.2025.3307