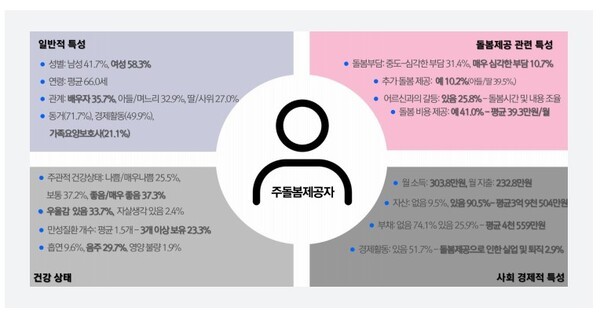

시설 입소 후 주돌봄제공자 39% ‘심리적 죄책감’ 겪어

돌봄 수급 노인 80%, 생애말기 거주는 ‘자택’ 희망

집에서 돌보던 노인을 시설이나 병원으로 옮겨도 오히려 돌봄 부담감이 증가했다는 국내 연구 결과가 나왔다. 이는 돌봄 비용 증가에 따른 경제적 어려움 때문인 것으로 풀이된다.

국민건강보험 건강보험연구원은 지난 17일 이 같은 내용을 담은 ‘한국 장기요양 노인 코호트 1차 추적조사’ 연구 보고서를 발표했다.

이번 연구는 재가에서 지속 거주(Aging In Place, AIP)의 실현을 위한 정책 근거를 마련하기 위해 추진됐다. 정부는 초고령사회에 대응하기 위해 지역사회 중심의 통합 돌봄 체계를 강화할 방침이다.

모집단은 건강보험공단 데이터를 토대로 2022년 기준 만 65세 이상 노인 중 최근 3년 이내 등급판정 완료자로 6개월 내 재가 서비스(시설 이용자 제외)를 이용한 80만 4,729명의 명부를 활용했다. 2023년 4~6월까지 총 10주간 기반 조사를 완료한 이후 지난해 재가 거주 노인 5,045명과 주돌봄제공자 4,092명을 대상으로 1차 추적조사를 진행했다.

조사 대상인 돌봄 수급 노인은 남성 28.9%(1,458명), 여성 71.1%(3,587명)이며, 연령별로는 75~84세가 45.5%(2,293명), 85세 이상이 38.5%(1,944명)를 차지했다.

장기요양등급별로 살펴보면, 전체 응답자 중 4등급이 44.1%(2,227명)으로 가장 많았고 ▲3등급 22.3%(1,125명) ▲5등급·인지지원등급 14.6%(735명) ▲등급 외 10.1%(510명) ▲1·2등급 8.9%(448명) 순이었다.

전체 응답자의 81.5%는 주돌봄제공자가 있는 상태였고, 부돌봄제공자를 보유한 노인이 89.9%(평균 5.3명)로 조사됐다.

추적조사 결과, 돌봄 수급 노인이 주돌봄제공자로부터 받는 도움 1순위는 가사활동(75.8%)이며 ▲신체활동(72.5%) ▲정서적 지원(69.7%) ▲사회활동(59.4%) ▲금전지원(29.4%) 순으로 나타났다.

반면에 부돌봄제공자로부터는 정서적 지원(62.4%)을 가장 많이 받는 것으로 조사됐고 ▲가사활동(60.5%) ▲신체활동(52.6%) ▲사회활동(40.0%) ▲금전지원(38.8%)이 뒤를 이었다.

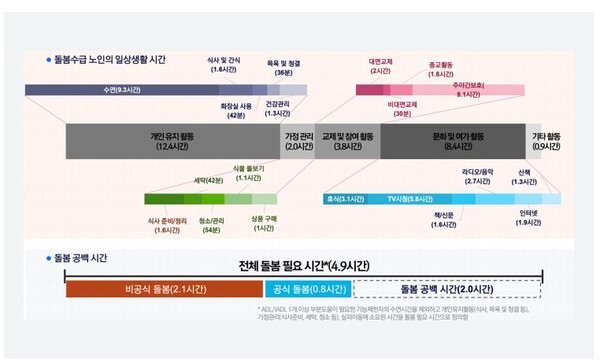

공식 돌봄을 제공받는 노인의 수급 시간은 3.4시간으로, 이 중 97%가 공적 서비스(3.3시간)를 이용했다. 서비스 유형으로는 장기요양이 3.2시간(94.3%)으로 대부분이었다. 장기요양 서비스를 통한 수급 시간은 5등급 및 인지지원등급에서 4.9시간으로 가장 많았다.

일상생활활동(Activities of Daily Living, ADL)이나 도구적 일상생활활동(Instrumental Activities of Daily Living, IADL) 중 1개 이상 도움이 필요하다고 응답한 노인의 돌봄 필요 시간은 평균 5.0시간으로 나타났다. 이 중 돌봄 공백 시간은 2.3시간으로 절반 정도인 약 46%로 조사됐다.

또한 시설 입소 노인 가운데 73.6%가 건강 상태에 맞는 서비스를 받기 위해 선택했다고 응답했다. 절반가량인 45.6%는 돌봐줄 사람이 없어서 시설에 입소했다고 답했으며, 주거 환경이 불편해 선택했다고 응답한 노인도 25.5%에 달했다. 입소 전 거주 장소로는 자택이 83.4%로 가장 많았다.

주돌봄제공자 중 38.9%는 노인을 시설로 보낸 이후 심리적 죄책감을 겪는 것으로 나타났다. 그 뒤를 이어 ▲비용 부담(30.9%) ▲시설의 돌봄서비스가 충분한지에 대한 염려(29.7%) ▲자주 찾아가지 못하는 어려움(28.6%) ▲시설의 의료서비스가 충분한지에 대한 염려(26.3%) 순으로 많았다.

주돌봄제공자가 재가에서 돌보던 노인을 시설·병원으로 옮겼을 때 느끼는 전반적 돌봄 부담감은 줄어들 것이란 예상과 달리 오히려 증가한 것으로 보고됐다. 연구팀은 이를 경제적 부담감이 높아지면서 나타난 결과로 해석했다.

특히 노인을 병원으로 보낸 주돌봄제공자가 겪는 어려움은 입원 비용부담이 48.4%로 가장 많았고, 심리적 죄책감(36.3%)과 돌봄이나 간병 서비스가 충분한지에 대한 염려(35.2%) 등이 뒤를 이었다.

시설 및 병원으로 노인을 보낸 주돌봄제공자의 가구 지출도 기반 조사 대비 간병수발비 비율이 모두 약 30%포인트가량 증가한 것으로 나타나면서 이들의 경제적 부담이 커진 것으로 조사됐다.

연구팀은 “이(돌봄 부담감)를 줄이기 위해 본인부담금 경감과 같은 장기요양보험의 보장성 확대도 고려해 볼 수 있지만, 이보다는 노인이 건강한 상태로 지역사회에서 생활할 수 있도록 하는 것이 더 근본적인 해결책”이라고 제시했다.

그러면서 “노인의 시설화를 예방할 수 있도록 건강 개선에 대해서만 초점을 맞추는 것뿐만 아니라 돌봄 친화적 환경을 조성하고, 비공식돌봄자를 지원할 수 있는 체계를 마련하는 것이 필요할 것”이라고 강조했다.

돌봄 수급 노인이 희망하는 생애말기 거주장소는 자택(79.8%)으로 1위에 올랐고, 병의원(32.1%)과 노인의료복지시설(11.6%)이 각각 그 뒤를 따랐다. 임종을 희망하는 장소도 자택이 61.0%로 가장 높았다.

주돌봄제공자의 우울감 조사 결과, 가장 고령층인 75세 이상에서 우울증 위험군이 47.6%로 높게 나타나 초고령화에 따른 ‘노(老)-노(老) 케어’ 확대의 부작용을 경고했다.

연구팀은 “향후 노인정책이 더 많은 공식돌봄제공자의 확보를 위한 노력도 필요하겠지만, 비공식돌봄제공자 특히 노인을 대상으로 한 체계적 지원 체계를 마련할 필요가 있어 보인다”고 지적했다.

재가 거주 노인이 기반 조사 대비 건강 상태 및 기능 상태가 개선된 것으로 조사됐지만, 이는 상대적으로 건강 상태가 좋지 않은 노인들이 사망하거나 시설·병원으로 옮겨져 나타난 결과로 보인다.

- '저출산·고령사회위', 치매 환자 예방 관리 및 지원 확대 등 초고령화 대응 방안 논의

- “향후 10년이 마지막 골든타임”...‘초고령사회’ 정부가 내놓은 치매 대책은?

- [인터뷰] 또 하나의 가정 ‘숨’과 ‘쉼’의 공간, 함춘너싱홈 최종녀 원장(下)

- [인터뷰] 중증 치매여도 콧줄과 욕창 없이 돌보는 함춘너싱홈 최종녀 원장(上)

- 생보사 중심 요양시설 진출 쇄도하는 한국 vs 요양시설 부도 급증하는 일본

- “어머니의 부탁으로...” 92세 치매 어머니 살해한 61세 아들 첫 공판

- 노인학대 문제 예방과 개선 ② “돌봄 현장의 열악한 현실도 살펴달라”

- 노인학대 문제 예방과 개선 ① “반려동물보다 못한 노인 인권 현실”

- ‘좋은 죽음’은 ‘가족·지인에게 부담 주지 않는 죽음’

- [초고령사회 초읽기] ⑪ 초고령사회 대비 노인 연령 기준 상향 이슈와 논점

- 임종 직전까지 병원서 고강도 치료...‘존엄한 죽음’ 더 멀어졌다

- 美 연구팀 “전세계 치매 환자 5명 중 1명, 기본적 돌봄조차 못 받아”

- 국내 연구팀 “지역 의료·돌봄 인력 확충, 치매 환자 시설입소 줄여”

- 장기요양등급 갱신 유효기간, 최대 5년으로 연장

- “美 치매 환자, 진단 이후 오히려 ‘돌봄 공백’ 더 커져”