저고위, 제8차 인구비상대책회의서 ‘초고령화 대응 방향’ 제시

치매 예방·관리에서 돌봄서비스까지...지역사회 중심 대응체계 마련

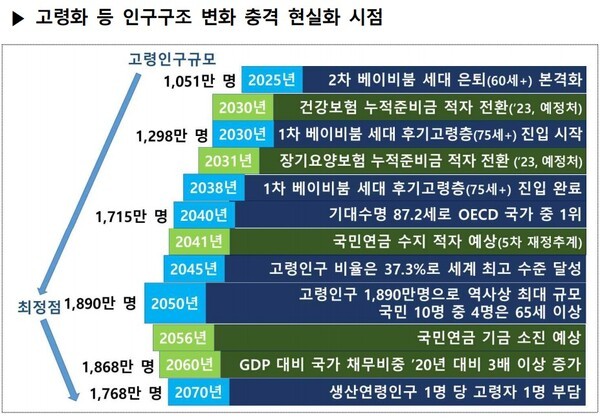

정부가 지난해 말 초고령사회로 진입한 우리나라의 향후 10년을 ‘마지막 골든타임’이라고 경고하며 종합적 대응 방향을 발표했다. 이번 발표에는 세계에서 유례를 찾기 힘든 고령화 속도로 경제·사회 전반에 광범위하게 닥칠 구조적 충격이 빠르게 현실화되고 있다는 위기 의식이 반영됐다.

특히 2050년 국내 치매 환자가 315만 명에 이를 것으로 예상되는 가운데 이에 대한 과제와 대응책도 함께 내놨다.

저출산·고령사회위원회(이하 저고위)는 23일 오후 ‘제8차 인구비상대책회의’를 열고 초고령화 시대의 문제점에 대해 논의하고 대응 방향을 제시했다.

이날 발표한 <초고령화 대응 방향>에는 치매 발병과 중증화를 늦추기 위해 예방과 조기 발견, 관리 등 단계별로 지원을 확대하는 내용을 담았다.

치매 예방 대책으로는 지난해 랜싯 치매 위원회(the Lancet Commission on dementia)가 밝힌 치매 위험 요인 14개(▲저학력 ▲청력 저하 ▲고혈압 ▲신체활동 부족 ▲당뇨 ▲사회적 고립 ▲과음 ▲대기오염 ▲흡연 ▲비만 ▲외상성 뇌 손상 ▲우울증 ▲시력 저하 ▲고지혈증)를 중심으로 한 선제적 관리를 추진한다.

사회적 고립을 방지하기 위해 지역주민들이 고립 가구를 조기에 발굴하는 ‘초기 발견자(게이트키퍼)’를 양성해 인적 안전망을 구축하고, 이들을 대상으로 교류나 외출을 유도할 수 있도록 공동체 공간과 같은 사회관계망 강화 프로그램을 마련할 계획이다.

또한 보건소나 복지관에서 제공하는 운동 프로그램의 대상자를 경도인지장애(MCI) 환자까지 넓히고, 인지 상태와 건강 수준에 따라 맞춤형 프로그램도 제공해 신체활동 부족을 극복한다는 방침이다. 이를 위해 국민건강보험공단이 주관하는 ‘건강백세운동교실’ 사업을 지난해 기준 2,193곳에서 올해 4,300곳까지 늘리는 목표를 세웠다. 또 경도인지장애 환자 가운데 고혈압, 당뇨 등을 앓는 기저질환자에게 질환별 맞춤 운동 프로그램을 올해부터 시범 운영한다.

◆ 치매 예방·관리에서 돌봄서비스까지...지역사회 중심 대응체계 마련

치매의 조기 발견과 초기 집중 관리를 강화하기 위해 치매안심센터의 역할을 강조하는 대책도 넣었다. 치매안심센터가 건강검진 결과 인지 저하자로 판정된 이들의 정보를 전달받아 인지 건강 위험군을 조기에 관리하고, 경로당이나 복지관을 방문해 검사와 교육을 제공하는 서비스도 강화한다.

이외에도 사례관리자의 역량 교육과 치매안심센터의 홍보에 힘을 쓰겠다는 계획이지만, 올해 치매안심센터의 운영 예산이 전년보다 약 165억 원 삭감된 상황에서, 인력 운영과 서비스 확대에 제약이 따를 것으로 분석돼 정책의 실효성이 떨어질 수 있다는 우려가 제기된다.

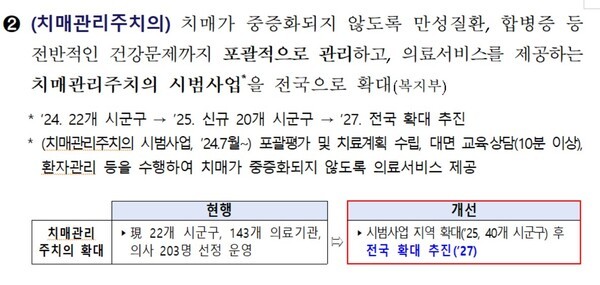

이와 함께 치매관리주치의 시범사업을 향후 전국으로 확대하는 방안에 기대를 거는 모습이다. 지난해 7월 22개 시군구에서 처음 시행된 이 사업은 지역사회에서 치매 환자의 치료·관리가 지속적으로 유지될 수 있도록 의료 시스템을 안착하는 게 핵심이다. 이번 발표에 따르면 올해 20곳의 시군구를 추가하고 2027년에 전국 확대를 추진한다는 계획이지만, 의료진의 참여율이나 환자가 체감하는 효과를 분석한 결과가 중요한 평가 기준이 될 것으로 보인다.

치매 노인과 가족들의 돌봄 부담을 덜어주는 방안으로는 재가요양과 긴급 돌봄에 대한 지원책이 논의됐다.

저고위는 장기요양 인지지원등급을 받은 치매 노인의 주간보호 월 한도액을 올해 기준 65만 7,400원에서 상향하는 방안을 검토하기로 했다. 또 주야간보호기관 내 치매전담실을 지난해 기준 176곳(208개 실)에서 확대하는 방안을 추진한다.

보호자나 간병인에게 긴급 상황이 닥쳤을 때 발생하는 돌봄 공백을 지원하기 위해서는 현재 352곳에서 진행하는 주야간보호기관 내 단기보호 서비스를 내년부터 전국으로 확대하는 방안과 장기요양 가족휴가제를 통해 이용하는 종일방문요양의 연간 가능 횟수를 22회에서 24회로 늘리는 방안도 함께 검토했다. 다만, 장기요양 가족휴가제의 경우 도입된 지 10년이 넘었지만, 여전히 인지도와 이용률이 저조하다는 문제를 안고 있다.

치매 노인의 안전한 자산관리와 치매에 대한 인식 개선도 치매친화적 사회 환경을 조성하기 위한 과제로 꼽았다.

저고위와 금융위원회는 치매 노인이 보유한 금융자산, 부동산 등의 재산 보호를 위한 방안을 마련하기로 했다. 이를 위해 관련 부처와 연구기관, 학계 전문가를 중심으로 태스크 포스를 구성해 연구 용역을 맡길 계획이다.

지난달 다이와 연구소(Daiwa Institute of Research)의 조사 결과에 따르면, 일본 치매 노인의 금융자산은 2023년 126조 6,000억 엔(한화 약 1,173조 원)으로 전체 금융자산에서 5.8%를 차지한다. 2035년에는 이보다 1.75배 증가한 221조 9,000억 엔(약 2,056조 원) 규모까지 증가할 것으로 전망했다. 저고위는 국내에서도 치매 노인의 자산 규모를 예측하고 이에 대한 공공·민간 영역의 대응이 필요하다고 짚었다.

정부의 ‘치매 정명(正名)’에 대한 의지도 다시 한번 확인됐다. ‘어리석다’는 의미의 치매(痴呆)는 사회적 낙인과 편견을 강화할 수 있는 표현으로, 정치권을 비롯해 여론에서 용어 변경의 필요성이 지속적으로 제기되고 있다. 앞서 대만과 일본은 각각 ‘실지증(失智症)’, ‘인지증(認知症)’으로 용어를 변경했고, 홍콩과 중국에서도 ‘뇌퇴화증(腦退化症)’으로 바꿔 쓰고 있다.

주형환 저고위 부위원장은 “지금부터라도 국가 존망이 걸려 있다는 비상한 각오로 근본적이고 종합적인 대응 방안 모색이 필요하다”며 “앞으로 정부는 초고령화 대응을 위한 모든 과제에 대해 회피하지 않고 해법을 모색하겠다”고 강조했다.

- 日, 2035년 치매 노인 금융자산 2,000조...금융범죄 급증 ‘빨간불’

- [해외 치매 정책] ① 독일의 국가 치매 전략 “모든 계층의 헌신으로 만드는 치매 친화 사회”

- ‘2020의 시대’ 치매관리주치의 시범사업에 거는 기대와 우려

- 지역사회 돌봄 서비스 강화 통해 치매 친화적 지역사회 조성 박차

- 치매 환자 내년 100만 명 돌파…1인당 연간 관리 비용 2천만 원 넘어

- 2023년 노인보건복지사업 핵심은 '치매국가책임제' 지우기?

- 지역 맞춤형 복지, 노인 의료·돌봄 통합지원 사업 꽃필까?

- 치매·고령복지 위험신호 감지, 장기요양 신청자 128만명 '돌파'

- "정책 축소 없다지만", 치매정책과 폐지에 후퇴 우려 '확산'

- "치매 복지정책을 주목하라" 정책평가 우수사례 다수 선정

- '저출산·고령사회위', 치매 환자 예방 관리 및 지원 확대 등 초고령화 대응 방안 논의

- 복지부, 치매관리주치의 2차년도 시범사업 공모...시·군·구 20곳 신규 선정

- 건보연구원 “시설·병원으로 노인 모셔도 경제적 어려움에 돌봄 부담 늘어”

- 치매안심병원 찾은 주형환 부위원장 “치매전담병동 계속 확충할 것”

- 콜레스테롤 수치 변동 폭 큰 사람은 치매 위험 주의해야

- 치매 진단받은 후의 기대 수명은 얼마일까?

- 뇌 건강을 획기적으로 개선하는 활동 ‘춤추기’

- 정부, 초고령사회 대응 ‘에이지테크 5대 중점 분야’ 선정

- 예산 삭감하더니...치매안심센터, 필수 인력 부족 ‘고착화’

- 2형 당뇨병 치료제 ‘GLP-1RA’와 ‘SGLT2i’, 치매 위험 감소시킨다

- “치매 환자 재산, 공공이 돕는다”... 전진숙·김윤덕 의원, 치매관리법 잇따라 개정 추진

- 2040년 초등학교 수 165.9% 과잉...노인요양시설 수 56.7% 부족

- “美 올해 치매 관련 비용 1,120조 추산...가족·지인, 돌봄에 年 68억 시간”

- 中 연구팀 “중국 치매 정책, 25년간 ‘치료’서 ‘예방’ 중심으로 전환”

- 초미세먼지와 산불 연기, 치매 발병 촉진한다

- “비만약으로 치매 정복?”...세계경제포럼, 2025년 10대 미래기술 발표

- 치매관리주치의 시범사업, 37개 시군구로 확대…284명 의사 참여