범정부 차원의 국가전략으로 추진

지역 사회 중심의 케어 시스템 강화

치매 정책의 유연한 방향성과 단계별 기틀 마련

세계적으로 수명이 연장되면서 인구 고령화 현상이 사회 문제로 대두된 지 오래다. 우리나라 노인인구도 가파르게 증가하면서 노인질환인 치매 환자 수가 급격히 늘어나는 추세다. 중앙치매센터에 따르면 60세 이상 치매 환자 수 추정치는 2025년 현재 101만 명을 넘었고, 2050년에는 302만 명으로 전망한다. 고령인구 증가에 따른 치매 환자 증가는 사회경제적 부담을 가중할 것이 자명하다. 우리나라보다 앞서서 고령사회를 겪은 일본의 치매 정책을 심도 있게 검토해 보고 국가 주도 치매 정책 개선과 방향에 참고하고자 한다.

고령자 정의

현재 많은 선진국이 65세 이상을 고령자로 칭하고 있다. 그러나 연령에 따른 고령자를 구분하는 명확한 기준은 없다. 1956년 <유엔보고서>에서 65세 이상의 인구 비율을 ‘고령화율’로 기재하면서 일반화되었고, WHO에서 고령자를 65세 이상으로 부르고 있다. 몇 세부터 고령인구로 분류하는지는 나라별 법률과 제도에 따라 그 정의가 다르다.

일본은 도로교통법에서는 70세 이상을 고령자로 정의하고, 고령자 거주 안정 확보에 관한 법률에서는 60세 이상을 고령자로 정하고 있다.

우리나라는 보건복지부 소관의 노인복지법에서는 65세 이상을 노인으로 정하고 있고, 고용노동부 소관의 고령자고용촉진법에서는 55세 이상을 고령자로 정하고 있다. 전기(前期) 고령자와 후기(後期) 고령자라는 용어는 1996년 이후 일본 내각부가 매년 발표하는 《고령사회백서》에서 썼다. 65세 이상 75세 미만의 고령자를 전기 고령자, 75세 이상을 후기 고령자로 나눠 기재하고 있다.

일본에서 이렇게 고령자를 구분한 것은 2008년에 제정된 후기 고령자 의료제도와 관련 있다. 후기 고령자 의료제도는 75세 이상을 대상으로 한 의료보험제도로 만 75세 생일이면 기존의 국민건강보험에서 자동 이행된다.

우리나라 통계청도 2003년 이후 매년 노인의 날(10월 2일)에 맞춰 고령자 통계를 발표하고 있다. 기본적으로는 65세 이상 고령인구를 조사 대상으로 하고 있으나, <2019 고령자 통계>에서는 처음으로 한국의 급속한 고령화를 고려해 고령인구를 전기 고령자(65~74세)와 후기 고령자(75세 이상)로 구분해 발표했다.

세계에서 가장 먼저 초고령사회에 진입한 일본

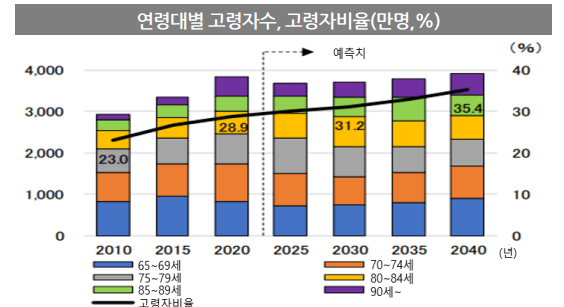

일본은 2007년에 세계에서 가장 먼저 초고령사회에 진입했다. 65세 이상 인구는 2010년 23.0%에 달했으며, 2030년 31.2%, 2040년 35.4%(약 4,000만 명)로 전망한다. 일본 인구 구조상 가장 큰 코호트(같은 특성을 가진 집단)를 형성한 단카이세대(1차 베이비붐 세대로 제2차 세계대전 이후인 1947년에서 1949년 사이 태어난 세대)의 정년퇴직은 일본 사회의 다양한 분야에서 새로운 변화를 불러왔다. 이들은 기존의 은퇴 세대와는 다른 ‘뉴 시니어의 등장’으로 불렸다. 1960년대 고도성장기에 청춘을 보냈고 대량 소비 문화를 견인한 에너지 넘치고 유행에 민감하며 고유한 라이프 스타일을 가진 이들이다. 일본에서는 이들에게 ‘액티브 시니어’라 부르기 시작했다.

기업들도 이들을 주목해 돌봄의 대상이 아닌 소비자로 분석했다. 단카이세대가 받게 될 퇴직일시금의 향방을 두고 일본 산업계가 주목했고, 시니어 시프트에 성공한 기업들은 장기간 저성장 국면에서도 시니어 소비자들의 신뢰 속에 안정적인 성장을 이어갔다.

20여 년간 주요 소비자로서 일본의 소비시장을 견인해 온 단카이세대도 2022년부터 초고령 인구로 편입됐고, 일본의 고령화는 새로운 국면을 맞이했다. 치매 고령자 증가, 돌봄을 필요로 하는 케어 시니어의 증가, 사망자 수 증가로 대량 상속 시대 도래 등 일본 사회는 이전에 없던 변화를 맞이했다.

일본 사회의 주요 이슈로 부각한 ‘치매’

2023년 닛세이기초연구소는 2040년이면 일본의 65세 이상 인구 중 46.3%, 즉 2명 중 1명이 치매 환자로 1,819만 명에 달할 것으로 전망했다. 2020년 후생노동성은 65세 미만 치매 환자인 초로기치매 숫자가 35,700명(인구 10만 명당 50.9명)에 달한다고 발표했다.

치매의 사회적 비용은 2014년 14조 5,139억 엔(약 133조 7,412억 원)에서 2060년 24조 2,630억 엔(약 233조 5,763억 원)으로 증가할 것으로 추정했다. 이 사회적 비용은 주로 의료비, 간병비, 비공식 케어 비용(주변 사람이 취업할 수 없는 비용) 등 3가지가 큰 비중을 차지한다.

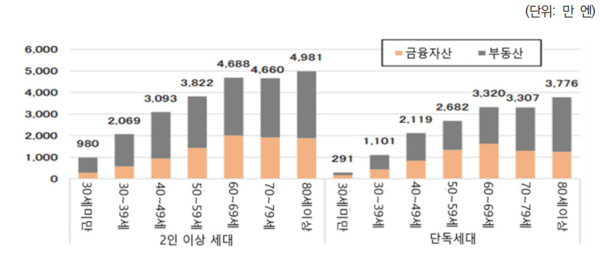

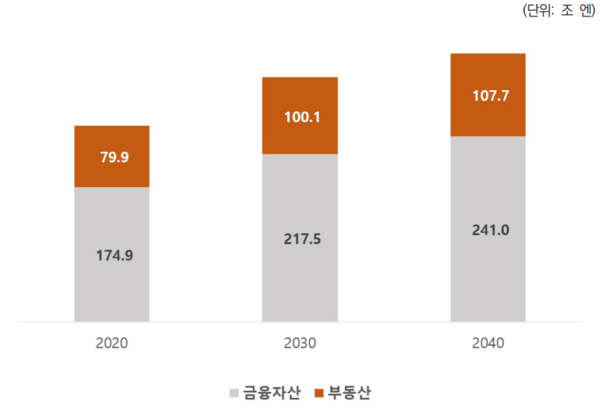

특히 경제에 미치는 부정적인 영향이 크다. 치매로 금융자산과 부동산 거래 관리가 불가능해지는 자산동결이 발생한다. 이는 치매 환자와 그 가족의 생활에 지장을 초래하며 소비 위축과 자산 거래 감소로 사회 경제 전반에 큰 영향을 끼친다. 연령대가 증가할수록 보유자산(금융자산, 부동산) 규모가 비례해서 증가해 2040년 일본의 치매 고령자 보유자산 총액은 약 349조 엔(약 3,213조 원)으로 전체 가계 보유자산의 12.1%에 이를 것으로 전망한다.

일본 치매 정책의 변천사

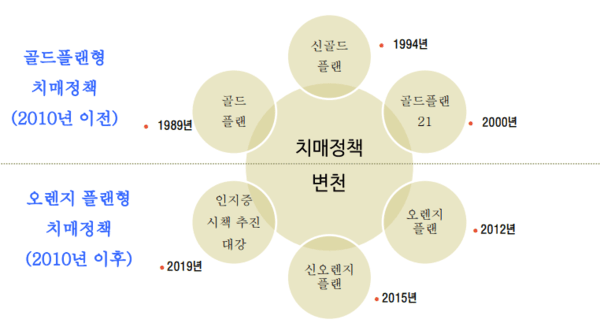

이러한 치매의 사회적 비용 증가 등 제반 영향은 일본의 치매 정책 수립에 변화를 초래해 일본은 국가 주도 치매 정책을 본격적으로 추진했다. 1989년 골드플랜, 1994년 신골드플랜, 2000년 골드플랜21, 2004년 치매에서 인지증(認知症)으로 용어 변경, 2012년 오렌지플랜, 2015년 신오렌지플랜, 2019년 인지증시책추진대강 등 일련의 치매 정책을 수립해 치매에 따른 사회경제적 부담을 최소화하고자 노력했다.

일본 치매 정책은 2010년 이전과 이후로 나뉜다. 2010년 이전은 골드플랜형(1989년 골드플랜, 1994년 신골드플랜, 2000년 골드플랜21)으로, 2010년 이후는 오렌지플랜형(2012년 오렌지플랜, 2015년 신오렌지플랜, 2019년 인지증시책추진대강)으로 칭한다.

‘오렌지’는 일본의 치매 서포터가 지닌 오렌지색 팔찌에서 비롯됐다. 오렌지색은 밝음과 즐거움을 상징해 치매로 인한 고통을 완화하고, 치매 이해와 지원을 목적으로 하는 의미로 채택됐다. 치매 환자가 지역 사회에서 생활하도록 지역지지 기반을 만든 것이 특징이다.

골드플랜(1989)

일본의 치매 정책은 1989년 ‘골드플랜’을 책정하면서 본격화됐다. ‘골드플랜(1989년)~오렌지플랜(2012년)’까지 주무관청은 후생노동성이었다. 그러다 신오렌지플랜(2015년)부터 후생노동성을 중심으로 내각관방・내각부・경찰청・금융청 등 12개 부처가 관여하는 범정부 차원으로 격상했다.

2018년 12월에는 내각관방 장관을 의장, 건강・의료전략 담당 장관 및 후생노동성 장관을 부의장으로 하고 그밖에 13개 장관을 구성원으로 하는 ‘인지증시책추진관계각료회의’를 설치했다. 인지증시책추진관계각료회의는 치매 문제에 대해 관계 행정기관 간의 긴밀한 연계 하에 정부가 혼연일체가 되어 종합적인 대책을 추진하고자 만들었다.

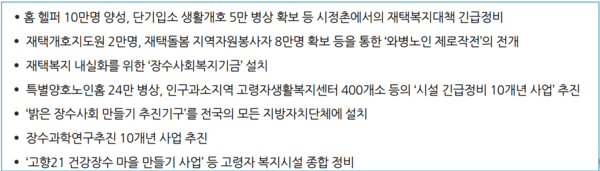

우선 1989년 발표한 ‘골드플랜’은 최초의 치매 정책으로 고령화시대에 전 국민이 건강하고 안심하며 생활하는 복지사회 구축의 필요성이 대두됨에 따라 보건복지 공공서비스를 정비하고 재택과 시설의 복지 사업을 강화한 것이다. 기초자치단체 중심의 재택 및 시설서비스 제공을 핵심으로 하는 7개 정책의 10개년 전략으로 설정했다.

신골드플랜(1994)

5년이 지난 1994년 ‘신골드플랜’을 발표했다. 이는 골드플랜을 상향 조정한 것으로 개호 기반을 재정비해 재택서비스, 시설서비스, 인재 양성·확보 서비스를 담은 정책이다.

골드플랜21(2000)

2000년 발표한 ‘골드플랜21’은 새로운 개호서비스 종합 계획을 설정해 활력 있는 고령자상 구축, 고령자 존엄성 확보와 자립 지원, 서로 지지하는 지역 사회 구축, 이용자로부터 신뢰받는 개호서비스의 내실화 등의 네 가지 목표를 담았다. 이를 위해 고령자 보건복지를 지지하는 복지 문화를 확립하고 장수 과학기술과 개호에 대한 이해, 고령자를 배려한 마을 만들기 등을 추진했다.

오렌지플랜(2012)

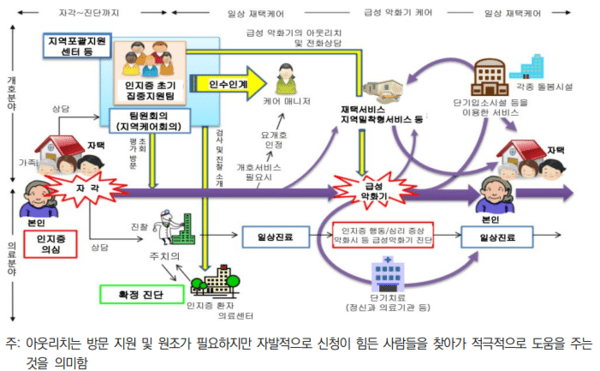

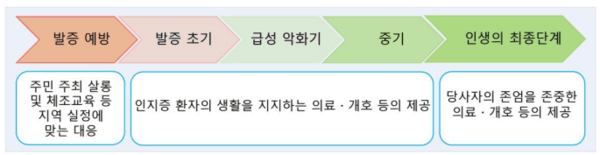

2012년 발표한 ‘오렌지플랜’은 치매 노인의 급증과 국가 재정의 부족 등으로 시설 개호에서 재택 개호로 초점을 조정한 정책이다. 치매에 걸려도 본인의 의사를 우선 존중하고 가능한 한 지역 사회에서 계속 생활할 수 있는 보호 환경을 구축하고자 했다. 이를 위해 치매 환자의 상태에 따라 언제 어디서 어떤 의료와 돌봄서비스를 받아야 하는지 알려주는 ‘표준인지증케어패스’를 제작해 보급하고, 조기진단, 지역 생활을 뒷받침하는 의료서비스 구축, 치매 환자의 지역 생활을 지원하는 돌봄서비스 구축, 지역 사회에서 생활하도록 가족을 포함한 지원 강화 등 7가지 정책을 제시했다.

더불어 ‘인지증을 아는 지역을 만드는 10개년 구상’에 따라 2014년 도달 목표로 치매를 이해하고 지원하는 서포터가 지역마다 활동하도록 하여 치매에 걸려도 안심하고 살아가는 지역 사회 만들기에 매진하기로 했다.

신오렌지플랜(2015)

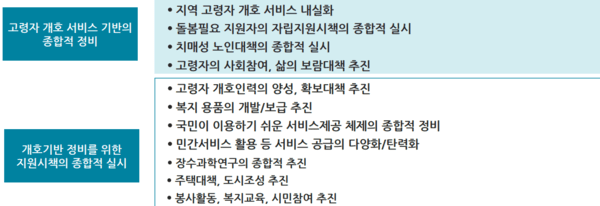

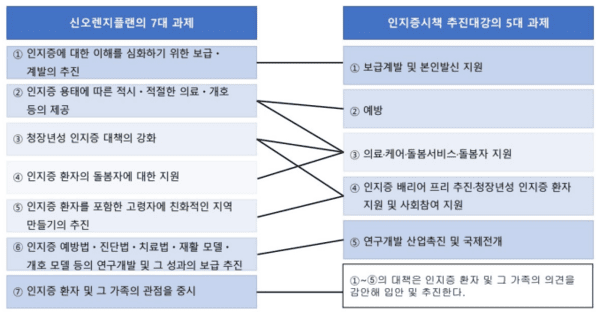

2015년 발표한 ‘신오렌지플랜’은 치매 고령자에게 좋은 지역 환경을 만들기 위해 ‘인지증 시책 추진 종합전략’을 범정부 차원으로 적극 적극 추진하도록 한 것이다. 치매 고령자에게 친화적인 지역으로 만들기 위해 7대 과제를 제시했다. 신오렌지플랜의 기본 이념은 치매에 걸린 사람의 의사가 존중되고, 가능한 한 살던 지역의 좋은 환경에서 스스로 살아갈 수 있는 사회를 실현하는 것이다.

7대 과제는 치매 대한 이해를 심화하기 위한 지역 사회 개발 추진, 인지증 증상에 따른 적절한 때와 의료 및 돌봄 제공, 청장년층 치매의 대책 강화, 치매 환자의 돌봄자에 대한 지원, 치매 환자를 포함한 고령자에 친화적인 지역 사회 만들기 추진, 치매 예방법·진단법·치료법·재활 모델·돌봄 모델 등 연구개발 및 성과의 보급 추진, 치매 환자와 그 가족의 관점 중시 등이다. 이를 위해 지역 사회에서의 ‘공생’을 강조하고, 치매 주치의와 시민 서포터 양성을 추진했다.

인지증시책추진대강(2019)

이어서 2019년 치매 발병을 늦추고 치매에 걸려도 희망을 품고 살아가는 사회를 목표로 치매 환자와 그 가족 관점에서의 대책 마련이 필요해 인지증 시책 추진 관계장관회의에서 발표한 것이 ‘인지증시책추진대강’이다.

일본 치매 정책의 의미와 특징

골드플랜형 치매 정책은 고령자 복지정책의 한 부문으로 치매 정책을 다뤘고, 오렌지형 치매 정책은 하나의 독자적인 정책으로 부상시켰다. 고령자 보건복지의 세부 정책을 치매 환자에게도 대부분 그대로 적용했으며, 치매 정책이 고령자 복지정책의 한 부문에서 독자적인 영역으로 전환한 의미 있는 변천사가 있었다. 오렌지형 치매 정책에서는 별도의 치매 정책 법안인 ‘인지증 기본법’을 제정하기도 했다.

일본 치매 정책의 첫 번째 특징은 정책 주체 면에서 범정부 차원의 국가 정책이란 것이다. 후생노동성 중심으로 내각부의 12개 부처가 참여하고 있다. 인지증 시책 추진 관계각료회의를 열어 종합적인 치매 정책을 추진한다.

두 번째는 정책 설계 면에서 유연한 스텝업 방식을 적용하는 점이다. 일본 치매 정책은 고령화와 노인복지 상황 등을 감안해 주기적으로 개선하는 단계적 방식을 지향해 왔다.

1단계: 1989년 골드플랜 책정 이전까지 고령자복지의 한 분야로 접근

2단계: 골드플랜부터 신오렌지플랜까지 후생노동성 중심 대책

3단계: 신오렌지플랜 이후 국가전략 차원으로 접근

이러한 단계로 진화하면서 초기 계획을 고수하지 않고 상황에 따라 유연하게 변경하고 조정하며 원활하게 대처했다. 즉, 정책의 지속성을 유지하면서 정책을 강화하는 변화를 과감하고 유연하게 적용하는 스텝업 방식을 채택했다.

세 번째로 정책 범위 측면에서 오렌지플랜 이후부터 모든 국민을 대상으로 치매 전 단계의 종합 대책을 세웠다. 치매 관리 대상자로 노인뿐만 아니라 청년을 포함한 범위로 대상으로 확대했다. 신오렌지플랜이 시작된 2015년부터는 국가전략 차원의 종합 대책으로 추진했다.

미국은 예방과 인지 장애에, 영국은 경증 치매와 중간 정도 치매에 초점을 맞춘 정책을 시행하는 데 반해, 일본은 치매 초기부터 중증 단계의 전 주기에 걸쳐 대응하는 종합적인 대책이라는 차별성을 가진다.

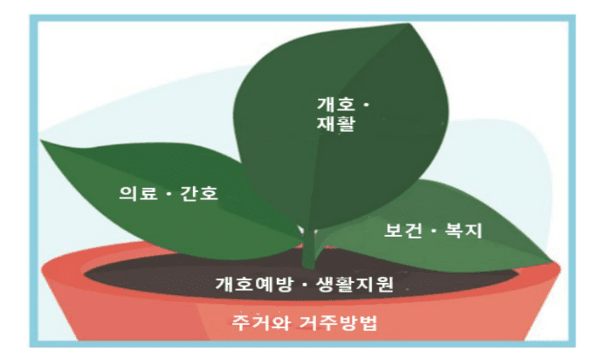

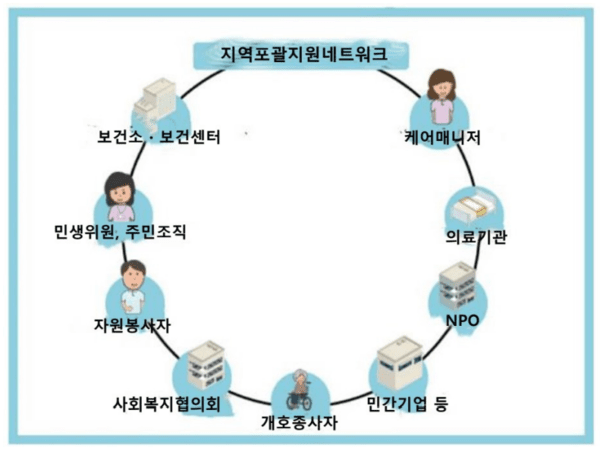

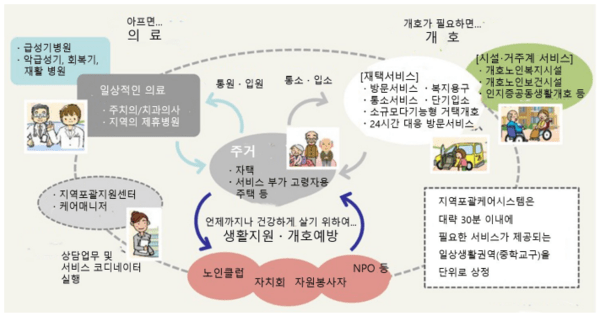

네 번째로 정책 운용 측면에서 지역포괄 케어시스템이다. 일본 치매 정책은 ‘전략은 국가에서’, ‘실행은 지역에서’를 기치로 한다. 지역 실정에 따라 고령자가 익숙한 지역에 그가 가진 잔존 능력에 따라 자립적인 생활을 영위하도록 돕는다. 의료와 돌봄, 주거 및 자립 생활 지원이 포괄적으로 제공되는 시스템이다. 이러한 지역포괄 케어시스템은 30분 이내에 필요한 서비스가 제공되는 생활권역을 단위로 상정하고 있으며, 주거와 거주 방법(화분), 개호 예방 및 생활 지원(흙), 의료·간호, 개호·재활, 보건·복지(잎)의 5대 요소로 구성된다.

다섯 번째, 정책 관리 측면에서 목표의 구체화와 세부적인 성과지표를 관리한다. 정책 목표를 구체적으로 책정하고 정량적 평가가 가능한 목표에 대해 세밀한 핵심 성과 지표를 설정해 운영한다.

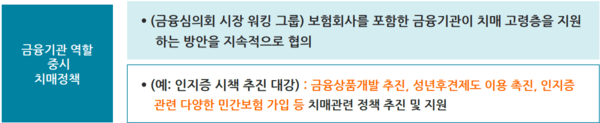

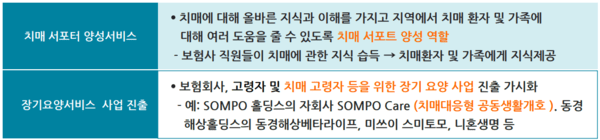

끝으로, 정책 연계 측면에서 정부와 금융회사 간에 상호 역할을 보완하며 대응하는 방식이다. 일본은 치매의 사회적 비용을 고려해 보험회사의 역할을 강조하며 정책적으로 적극 지원한다. 치매 고령자의 자산동결을 막기 위해 성년후견제도(2000년), 후견제도지원신탁, 가족신탁제도를 이용할 수 있다. 또한 치매에 대한 올바른 지식을 가지고 지역 사회에서 치매 환자와 그 가족을 돕는 치매 서포터 양성에 보험회사가 적극적인 역할을 하고 있다. 장기요양서비스 사업에도 보험회사 진출해 있다.

결론

일본은 치매에 대한 이해를 돕는 방향으로 정책을 추진하고 있으며, 치매 정도에 따른 적절한 의료와 돌봄서비스를 제공한다. 특히 치매 환자를 돌보는 사람에 대한 지원, 치매 환자를 포함한 고령자에게 친화적인 지역 만들기를 중심으로 한 치매 정책을 추진하고 있다. 범정부 차원의 국가전략으로 치매 정책을 추진하면서 지역포괄 케어시스템을 도입해 지역 생활권 중심으로 치매를 체계적으로 관리하는 점이 특징이다.

일본의 치매 정책이 환자 중심에서 환자 가족 중심으로 전환되면서 지역 생활 위주로 보건·의료·복지의 복합화를 추진하고 있는 점은 우리에게 시사하는 바가 크다. 우리의 치매 환자는 농촌 지역 고령화로 넓은 지역 사회에 분포돼 있는데 치매안심센터는 도시 중심이다. 의료의 출구는 복지의 입구이기에 지역 의료와 복지가 체계적으로 제공되어야 치매 문제를 해결하는 데 도움이 될 것이다.

참고 문헌

일본 치매 정책의 현황과 평가. 류건식, 손성동. KIRI 보험연구원 2023

초고령사회 일본(산업별 시니어 시프트 – 금융). 대신증권 장기전략리서치부 책임연구원 나미선 2023

- [해외 치매 정책] ① 독일의 국가 치매 전략 “모든 계층의 헌신으로 만드는 치매 친화 사회”

- [한국에 없는 마을] ⑥ 일본의 치매 마을, 오무타(大牟田)시

- [한국에 없는 마을] ⑤ 노르웨이의 치매 마을, 카르페디엠

- [한국에 없는 마을] ③ 캐나다의 치매 마을, 빌리지 랭글리(Village Langley)

- [한국에 없는 마을] ⑦ 스코틀랜드의 치매 마을, 머더웰

- [한국에 없는 마을] ⑩ 싱가포르의 치매 마을, 니순(Nee Soon)

- [인터뷰] “치매 어른과 지역 사회가 공존하는 시스템을 공부하고 공유합니다”

- [인터뷰] 노인을 위한 요양원은 어디에...요양산업 전문가에게 듣다

- 치매 간병의 고독과 공포, ‘고립사’를 막아야 한다

- 치매 가족에게 되풀이되는 아픔과 비극적 선택

- 일본 전역으로 퍼지는 ‘치매 카페’...스타벅스에서 커피 마시며 토론하고 상담

- [초고령사회 초읽기] ① ‘일하는 노인’ 많아야 한다지만, 치매 등급 노인의 일자리는?

- [초고령사회 초읽기] ⑥ 7만 원 쇼핑을 한 치매 환자를 보고 생각이 바뀐 도시

- [슬기로운 노년생활] ① 치매 없는 노년, 스미코 할머니처럼

- [인터뷰] 치매 아버지와 함께 사는 일상의 해석학 산책(産冊)

- 조기 발병 치매, 알고 보니 집 보일러에서 새어 나온 일산화탄소 때문

- 뇌 건강을 획기적으로 개선하는 활동 ‘춤추기’

- 역대 최악의 산불 피해...사상자 대부분이 고령자, 산림청 책임 커

- [초고령사회 과제] ⑥ 치매에 걸린 우리 부모, 그 재산은 어떻게?

- 中 연구팀 “중국 치매 정책, 25년간 ‘치료’서 ‘예방’ 중심으로 전환”

- ‘인지보호자산’, 제대로 보호하고 쓰게 하려면 ‘이것’ 도입해야...

- 요양병원 간병비 급여화, ‘15조 vs. 1조’ 추계 격차…국민에 실질적 도움 되는 길은?

- [한국에 없는 마을] ⑪ 미국 오리건주, 지역사회 기반 돌봄과 정책의 완성형

- 김혜경 여사, 미국 치매 전문기관 참관…환자와 가족 중심 돌봄 모델 주목